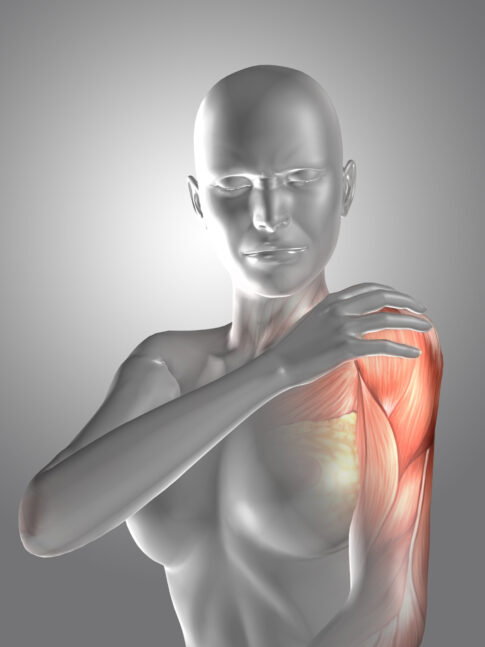

肩の痛みと頭痛に同時に悩まされている方は少なくありません。実は、肩の痛みと頭痛は密接に関係している場合があり、肩こりを放置することで頭痛が悪化することもあります。この悩ましい関係性に終止符を打つため、本記事では肩の痛みと頭痛のメカニズム、その原因、そして具体的な改善策をまとめました。肩甲骨ストレッチや首、肩のマッサージ、ツボ押し、温熱療法、入浴方法など、今日から実践できるセルフケアを多数ご紹介しています。さらに、日々の生活で気を付けるべき点や、再発予防のための対策も解説していますので、肩の痛みと頭痛から解放され、快適な毎日を送るための一助としてぜひご活用ください。

1. 肩の痛みと頭痛の関係性

肩の痛みと頭痛は、一見無関係のように思えますが、実は密接な関係があります。肩の筋肉の緊張やこわばりが、頭痛を引き起こす大きな要因となる場合が多いのです。これを理解することで、効果的なセルフケアを行うことができます。

肩の痛みと頭痛の関係性を理解する上で重要なのが、トリガーポイントという概念です。トリガーポイントとは、筋肉の中にできる硬くしこりのような部分で、押すと痛みを感じます。このトリガーポイントが活性化すると、その部分だけでなく、離れた場所に痛みやしびれなどの症状を引き起こすことがあります。これを関連痛といいます。

例えば、肩や首の筋肉にトリガーポイントができると、その刺激が神経を介して頭部に伝わり、頭痛を引き起こすことがあります。肩こりのひどい人が頭痛を併発しやすいのは、このためです。また、デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けると、肩や首の筋肉が緊張しやすく、トリガーポイントが形成されやすくなります。

| 肩の症状 | 頭痛の症状 |

|---|---|

| 肩こり | 頭全体が締め付けられるような痛み |

| 肩の痛み | こめかみ、後頭部、側頭部の痛み |

| 肩甲骨の痛み | 首から肩にかけての痛みと頭痛 |

| 首の痛み | 後頭部の痛み |

このように、肩の痛みと頭痛は関連していることが多く、肩の筋肉の状態を改善することで、頭痛も軽減できる可能性があります。次の章では、肩こりからくる頭痛の種類について詳しく解説します。

2. 肩こりからくる頭痛の種類

2.1 緊張型頭痛

緊張型頭痛は、肩や首の筋肉の緊張が原因で起こる最も一般的な頭痛です。頭全体を締め付けられるような鈍い痛みや圧迫感が特徴で、吐き気や嘔吐などの症状はあまり見られません。精神的なストレスや、長時間のパソコン作業、猫背などの悪い姿勢が原因となることが多いです。

2.2 片頭痛

片頭痛は、頭の片側、もしくは両側にズキンズキンと脈打つような痛みを感じるのが特徴です。吐き気や嘔吐、光や音過敏などを伴うこともあります。肩こりが片頭痛の誘因となる場合があり、肩の筋肉をほぐすことで片頭痛の症状が軽減されることもあります。ただし、片頭痛のメカニズムは複雑で、血管の拡張や炎症なども関与していると考えられています。

2.3 群発頭痛

群発頭痛は、目の奥やこめかみなどに激しい痛みを感じる頭痛で、数週間から数ヶ月に渡って、毎日同じ時間帯に発作的に起こるのが特徴です。目の充血や涙、鼻水、鼻づまりなどの症状を伴うこともあります。群発頭痛と肩こりの直接的な関係は明らかになっていませんが、肩や首の筋肉の緊張が群発頭痛の引き金になる可能性も指摘されています。

3. 肩こりからくる頭痛の種類

肩こりは、様々な種類の頭痛を引き起こす可能性があります。肩こりからくる頭痛には、主に緊張型頭痛、片頭痛、群発頭痛の3種類があります。それぞれの特徴を理解し、適切な対処法を見つけることが重要です。

3.1 緊張型頭痛

緊張型頭痛は、肩や首の筋肉の緊張が原因で起こる頭痛です。頭全体を締め付けられるような鈍い痛みで、後頭部から首筋にかけて痛むことが多いです。精神的なストレスや、長時間のパソコン作業、デスクワークなど、同じ姿勢を続けることによって筋肉が緊張し、血行が悪くなることが原因と考えられています。入浴や軽い運動で筋肉をほぐすと痛みが和らぐことが多いです。

3.2 片頭痛

片頭痛は、頭の片側、もしくは両側にズキンズキンと脈打つような痛みを感じる頭痛です。吐き気や嘔吐、光や音過敏などを伴う場合もあります。肩こりも片頭痛の誘因の一つと考えられており、肩や首の筋肉の緊張が血管を圧迫することで片頭痛を引き起こすことがあります。片頭痛は、生活習慣の乱れやストレス、女性ホルモンの変動などが原因で起こるとされています。

3.3 群発頭痛

群発頭痛は、目の奥やこめかみなど、頭の片側に激しい痛みが起こる頭痛です。痛みの持続時間は15分から3時間程度で、1日に数回起こることがあります。また、数週間から数ヶ月間、集中的に頭痛が起こる期間(群発期)があり、その後、しばらく症状が治まるという特徴があります。群発頭痛は、目の周りの血管の拡張が原因と考えられており、肩こりとの直接的な関連性は低いとされていますが、肩や首の筋肉の緊張が自律神経のバランスを崩し、群発頭痛を誘発する可能性も指摘されています。日常生活に支障をきたすほどの激しい痛みのため、専門家への受診が必要です。

| 頭痛の種類 | 痛みの特徴 | 症状 | 考えられる原因 |

|---|---|---|---|

| 緊張型頭痛 | 頭全体を締め付けられるような鈍い痛み | 後頭部から首筋にかけての痛み | 精神的ストレス、長時間のパソコン作業、デスクワークなどによる筋肉の緊張、血行不良 |

| 片頭痛 | ズキンズキンと脈打つような痛み | 頭の片側または両側の痛み、吐き気、嘔吐、光や音過敏 | 生活習慣の乱れ、ストレス、女性ホルモンの変動、肩や首の筋肉の緊張による血管の圧迫 |

| 群発頭痛 | 目の奥やこめかみなど、頭の片側に激しい痛み | 15分から3時間程度の持続時間、1日に数回発生、数週間から数ヶ月間の群発期 | 目の周りの血管の拡張、自律神経の乱れ |

ご自身の頭痛がどの種類に当てはまるのかを自己判断することは難しいため、症状が続く場合は専門家に相談することをお勧めします。

4. 肩の痛みと頭痛の共通原因

肩の痛みと頭痛。一見別々の症状のように思えますが、実は密接に関係しているケースが多くあります。これらの症状に共通する原因を理解することで、効果的なセルフケアを行うことができます。

4.1 姿勢の悪さ

デスクワークやスマートフォンの長時間使用など、現代人の生活では猫背になりやすく、頭が前に出てしまう姿勢になりがちです。この姿勢は、首や肩周りの筋肉に負担をかけ、痛みや頭痛を引き起こす原因となります。また、呼吸が浅くなることで、酸素供給が不足し、頭痛を悪化させる可能性もあります。

4.2 運動不足

運動不足は、筋肉の柔軟性を低下させ、血行不良を招きます。肩や首周りの筋肉が硬くなると、血管が圧迫され、酸素や栄養が十分に供給されず、痛みや頭痛が発生しやすくなります。特に、肩甲骨周りの筋肉の柔軟性は重要です。

4.3 ストレス

ストレスは、自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高めます。肩や首の筋肉が緊張することで、血行が悪くなり、痛みや頭痛につながります。また、ストレスは片頭痛の誘因となることもあります。

4.4 眼精疲労

パソコンやスマートフォンの長時間使用は、眼精疲労を引き起こし、目の周りの筋肉の緊張を高めます。この緊張が、肩や首の筋肉にも伝わり、痛みや頭痛につながることがあります。また、眼精疲労は、自律神経のバランスを崩し、頭痛を悪化させる要因にもなります。

4.5 睡眠不足

睡眠不足は、体の疲労回復を阻害し、筋肉の緊張を高めます。また、自律神経のバランスを崩し、痛みや頭痛を悪化させる可能性があります。質の高い睡眠を確保することは、肩や首の痛み、そして頭痛の予防に重要です。

4.6 冷え性

冷え性は、血行不良を引き起こし、筋肉の緊張を高めます。特に、女性に多い冷え性は、肩や首の痛み、頭痛を悪化させる要因となります。体を温めることで、血行が促進され、これらの症状を緩和することができます。

| 原因 | 症状への影響 | 具体的な例 |

|---|---|---|

| 姿勢の悪さ | 首、肩への負担増加、呼吸の浅化 | デスクワーク、スマートフォンの長時間使用 |

| 運動不足 | 筋肉の柔軟性低下、血行不良 | 運動習慣の欠如 |

| ストレス | 自律神経の乱れ、筋肉の緊張 | 仕事、人間関係の悩み |

| 眼精疲労 | 目の周りの筋肉の緊張、自律神経の乱れ | パソコン、スマートフォンの長時間使用 |

| 睡眠不足 | 疲労回復の阻害、自律神経の乱れ | 睡眠時間の不足、睡眠の質の低下 |

| 冷え性 | 血行不良、筋肉の緊張 | 冷えやすい体質、冷房の効いた環境 |

これらの原因が複雑に絡み合い、肩の痛みと頭痛を引き起こしているケースも少なくありません。自身の生活習慣を振り返り、当てはまるものがないか確認してみましょう。

5. 肩の痛みと頭痛を悪化させる生活習慣

肩の痛みや頭痛は、日常生活の様々な習慣によって悪化することがあります。これらの習慣を理解し、改善することで、痛みを軽減し、再発を予防することに繋がります。

5.1 長時間のパソコンやスマートフォンの使用

デスクワークやスマートフォンの長時間使用は、猫背になりやすく、首や肩に負担がかかります。また、画面を見続けることで眼精疲労を引き起こし、それが頭痛のトリガーとなることもあります。

5.2 同じ姿勢での作業

同じ姿勢を長時間続けることで、特定の筋肉に負担がかかり、血行不良を起こしやすくなります。肩や首の筋肉が硬くなり、痛みや頭痛につながる可能性があります。

5.3 重い荷物の持ち運び

重い荷物を持ち運ぶ際は、身体に大きな負担がかかります。特に、片方の肩にばかり負担がかかるような持ち方をすると、肩の痛みや頭痛を悪化させる可能性があります。リュックサックを使用する、荷物を分散させるなど工夫しましょう。

5.4 運動不足

運動不足は、筋肉の衰えや血行不良を招き、肩や首の凝りを悪化させます。適度な運動は、血行を促進し、筋肉を柔軟にするためにも重要です。

5.5 不適切な睡眠環境

高すぎる枕や低すぎる枕、柔らかすぎるマットレスなどは、首や肩に負担をかけ、睡眠の質を低下させます。自分に合った寝具を選び、適切な睡眠姿勢を保つことが大切です。

5.6 喫煙

喫煙は血管を収縮させ、血行不良を引き起こします。肩や首への血流が滞ると、筋肉が硬くなりやすく、痛みや頭痛を悪化させる可能性があります。

5.7 過度な飲酒

アルコールは、血管を拡張させる作用がありますが、過度な飲酒は脱水症状を引き起こし、筋肉の緊張を高めます。結果として、肩の痛みや頭痛が悪化する可能性があります。

5.8 ストレス

ストレスは、自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高めます。肩や首の筋肉が硬くなり、痛みや頭痛につながる可能性があります。ストレスを適切に管理することが重要です。

5.9 冷え性

冷えは、血行不良を招き、筋肉を硬くします。特に、肩や首周りの冷えは、痛みや頭痛を悪化させる可能性があります。身体を温める工夫をしましょう。

5.10 食生活の乱れ

栄養バランスの偏った食生活は、筋肉や神経の働きに悪影響を与え、肩の痛みや頭痛を悪化させる可能性があります。バランスの良い食事を心がけましょう。

| 悪化させる生活習慣 | 具体的な例 | 改善策 |

|---|---|---|

| 姿勢の悪さ | 猫背、長時間のパソコン作業 | 正しい姿勢を意識する、休憩を入れる |

| 運動不足 | ウォーキング不足、デスクワーク中心の生活 | 軽いストレッチ、ウォーキングなどの習慣化 |

| 不適切な睡眠 | 睡眠不足、合わない枕の使用 | 睡眠時間の確保、適切な寝具の選択 |

| 過剰なストレス | 仕事や人間関係のストレス | ストレス発散方法を見つける、リラックスする時間を作る |

| 身体の冷え | 薄着、冷たい飲み物の過剰摂取 | 温かい服装、温かい飲み物を飲む |

これらの生活習慣を改善することで、肩の痛みや頭痛を軽減し、快適な生活を送ることに繋がります。自分自身の生活習慣を見直し、改善できる点を探してみましょう。

6. 今すぐできる!肩の痛みと頭痛を和らげるセルフケア

肩の痛みと頭痛に悩まされている時、少しでも早く楽になりたいですよね。ここでは、自宅で簡単にできるセルフケアの方法をご紹介します。これらの方法はあくまで一時的な緩和を目的としたものであり、症状が続く場合は専門家への相談をおすすめします。

6.1 ストレッチ

筋肉の緊張をほぐし、血行を促進することで、肩の痛みや頭痛を和らげることができます。呼吸を止めずに、ゆっくりと行うことが大切です。

6.1.1 肩甲骨ストレッチ

肩甲骨を上下、左右、内側、外側に動かすことで、肩周りの筋肉をほぐします。肩甲骨を意識的に動かすことで、可動域を広げ、柔軟性を高めることができます。

6.1.2 首のストレッチ

首をゆっくりと前後左右に倒したり、回したりすることで、首の筋肉の緊張をほぐします。痛みを感じない範囲で行いましょう。

6.1.3 肩のストレッチ

腕を伸ばしたり、回したりすることで、肩の筋肉を伸ばし、柔軟性を高めます。肩の関節を大きく動かすことで、血行促進にも繋がります。

6.2 マッサージ

肩や首の筋肉を直接刺激することで、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。強く押しすぎないように、心地良いと感じる強さで行いましょう。

6.2.1 肩のマッサージ

指先や手のひらを使って、肩の筋肉を揉みほぐします。肩甲骨周辺や、肩と首の付け根などを重点的にマッサージすることで、効果が高まります。

6.2.2 首のマッサージ

後頭部から首筋にかけて、指先で優しくマッサージします。首の後ろにある筋肉を丁寧にほぐすことで、頭痛の緩和にも繋がります。

6.3 ツボ押し

特定のツボを刺激することで、肩や首の痛み、頭痛を和らげることができます。ツボの位置を正確に捉え、優しく押すことが大切です。

| ツボの名前 | 位置 | 効果 |

|---|---|---|

| 風池(ふうち) | 後頭部、髪の生え際の外側、左右の太い筋肉の付け根 | 肩こり、頭痛、眼精疲労 |

| 肩井(けんせい) | 首の付け根と肩先の中間点 | 肩こり、肩の痛み |

| 合谷(ごうこく) | 手の甲側、親指と人差し指の骨の交わる部分 | 頭痛、歯痛、ストレス緩和 |

6.4 温熱療法

温めることで血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。蒸しタオルや使い捨てカイロなどを利用して、肩や首を温めましょう。低温やけどに注意し、心地良い温かさで温めてください。

6.5 入浴方法

ぬるめのお湯にゆっくりと浸かることで、全身の血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。入浴剤を使用することで、リラックス効果を高めることもできます。38~40度くらいのぬるめのお湯に15~20分程度浸かるのがおすすめです。シャワーだけで済ませずに、湯船に浸かる習慣をつけましょう。

7. 肩の痛みと頭痛を予防するための対策

肩の痛みと頭痛に悩まされないためには、日頃から予防を心がけることが大切です。正しい姿勢や適度な運動、ストレスマネジメント、質の高い睡眠、バランスの良い食事など、生活習慣の見直しによって、肩や首への負担を軽減し、痛みや頭痛の発生リスクを抑えることができます。

7.1 正しい姿勢を保つ

デスクワークやスマートフォンの操作など、長時間同じ姿勢を続けることで、猫背になりやすく、肩や首に負担がかかり、痛みや頭痛を引き起こす原因となります。日頃から正しい姿勢を意識し、こまめに休憩を取りながら、肩や首の筋肉をリラックスさせるようにしましょう。

具体的には、以下の点に注意しましょう。

- 座っている時は、背筋を伸ばし、顎を引いて、目線をまっすぐに保ちます。

- 立っている時は、お腹に力を入れて、背筋を伸ばし、肩の力を抜いてリラックスさせます。

- スマートフォンやパソコンを使用する際は、画面の高さを目の位置に合わせ、長時間同じ姿勢を続けないようにします。

7.2 適度な運動

運動不足は、肩や首周りの筋肉の柔軟性を低下させ、血行不良を引き起こし、肩こりや頭痛の原因となります。ウォーキングやストレッチ、ヨガ、水泳など、適度な運動を習慣的に行うことで、筋肉の柔軟性を高め、血行を促進し、肩や首への負担を軽減することができます。

特に、肩甲骨を動かす運動は、肩や首周りの筋肉をほぐし、柔軟性を高める効果があります。肩甲骨を上下、左右、前後に動かす体操やストレッチを積極的に取り入れましょう。

7.3 ストレスマネジメント

ストレスは、自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高め、肩こりや頭痛を悪化させる要因となります。ストレスを溜め込まないよう、自分なりのストレス解消法を見つけ、実践することが大切です。例えば、好きな音楽を聴いたり、読書をしたり、趣味に没頭したり、自然の中でリラックスする時間を作るなど、自分に合った方法でストレスを発散しましょう。

| ストレス解消法の例 | 効果 |

|---|---|

| 軽い運動(ウォーキング、ヨガなど) | 気分転換、血行促進 |

| 趣味の時間(読書、音楽鑑賞など) | リラックス効果、気分転換 |

| 十分な睡眠 | 疲労回復、ストレス軽減 |

| バランスの取れた食事 | 健康維持、ストレスへの抵抗力向上 |

| 入浴 | 血行促進、リラックス効果 |

7.4 質の高い睡眠

睡眠不足は、疲労を蓄積させ、筋肉の緊張を高め、肩こりや頭痛を悪化させる原因となります。毎日同じ時間に寝起きする、寝る前にカフェインを摂取しない、寝室を暗く静かに保つなど、質の高い睡眠を得るための工夫をしましょう。快適な睡眠環境を整え、十分な睡眠時間を確保することで、疲労回復を促し、肩や首の筋肉の緊張を和らげることができます。

7.5 バランスの良い食事

栄養バランスの偏った食事は、身体の機能を低下させ、肩こりや頭痛を悪化させる可能性があります。特に、マグネシウムやビタミンB群、ビタミンCなどは、筋肉の健康維持やストレス軽減に効果があると知られています。これらの栄養素をバランス良く摂取できるよう、野菜、果物、魚、肉、豆類など、様々な食材を積極的に取り入れた食事を心がけましょう。

8. まとめ

肩の痛みと頭痛は、姿勢の悪さや運動不足、ストレス、眼精疲労、睡眠不足、冷え性など、様々な要因が複雑に絡み合って引き起こされることがあります。これらの原因を理解し、適切なセルフケアを行うことで、症状を和らげ、再発を予防することが可能です。この記事では、肩こりからくる頭痛の種類、肩の痛みと頭痛の共通原因、悪化させる生活習慣、そしてすぐに実践できるストレッチ、マッサージ、ツボ押し、温熱療法、入浴方法などのセルフケアをご紹介しました。さらに、正しい姿勢、適度な運動、ストレスマネジメント、質の高い睡眠、バランスの良い食事など、日々の生活習慣の見直しも重要です。ご紹介したセルフケアや予防策を参考に、ご自身の状態に合った方法を試してみてください。つらい肩の痛みと頭痛から解放され、快適な毎日を送るための一助となれば幸いです。

コメントを残す