つらい五十肩の痛み、どうすれば治るのか悩んでいませんか? 夜も眠れないほどの激痛や、服を着替えるのも困難なほど腕が上がらないといった症状に、途方に暮れている方もいるかもしれません。このページでは、五十肩の原因や症状、そしてご自宅で今すぐできる効果的な治し方について詳しく解説します。五十肩に効果的なツボの場所や押し方を分かりやすく図解付きでご紹介するので、初めての方でも簡単に実践できます。ツボ押し以外にも、日常生活で気を付けるべき点や、効果的なストレッチ、再発防止策なども網羅していますので、このページを参考に適切なケアを実践することで、五十肩の痛みから解放され、快適な日常生活を取り戻しましょう。

1. 五十肩とは何か

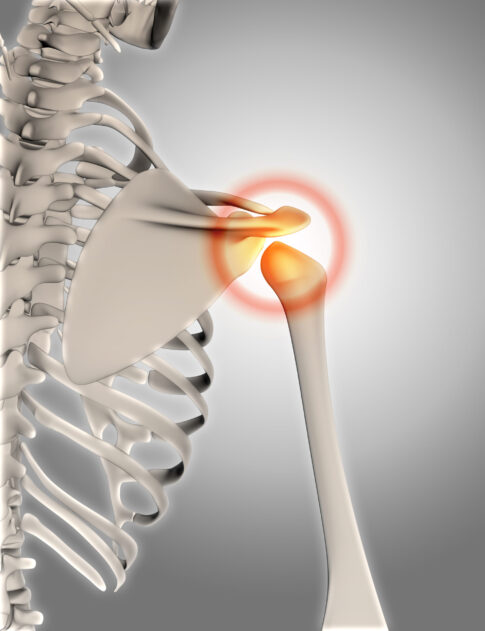

五十肩とは、正式には肩関節周囲炎と呼ばれる、肩関節の痛みや運動制限を引き起こす疾患です。40代から50代に多く発症することから、五十肩という俗称で広く知られています。加齢とともに肩関節の周りの組織が炎症を起こしたり、癒着したりすることで、肩の動きが悪くなり、強い痛みを生じます。夜間痛が特徴的で、寝返りを打つのも辛いといった訴えも多く聞かれます。

1.1 五十肩の症状

五十肩の症状は、大きく分けて3つの段階に分けられます。

| 段階 | 期間 | 主な症状 |

|---|---|---|

| 急性期 | 2週間~3ヶ月 | 安静時にもズキズキ痛む激しい痛み、特に夜間に強い。肩を動かすと激痛が走る。少しの動きも困難になる。 |

| 慢性期 | 3ヶ月~6ヶ月 | 痛みはやや軽減するが、肩の動きが制限される。腕が上がらない、後ろに手が回らないなど、日常生活に支障が出る。 |

| 回復期 | 6ヶ月~2年 | 徐々に痛みと動きの制限が改善していく。日常生活動作のほとんどは問題なく行えるようになる。しかし、完全に元の状態に戻るまでには時間を要する。 |

これらの期間はあくまで目安であり、個人差があります。また、適切な治療を行わないと、慢性化し長期間にわたって症状が続く場合もあります。

1.2 五十肩の原因

五十肩の明確な原因は未だ解明されていません。しかし、加齢による肩関節周囲の組織の老化や、肩関節の使い過ぎ、血行不良、姿勢の悪さ、ストレス、糖尿病などの基礎疾患などが関係していると考えられています。肩関節を構成する腱板、関節包、滑液包などの組織が炎症を起こしたり、厚くなったり、癒着することで、肩の痛みや運動制限が起こります。また、転倒などによる外傷が原因で発症することもあります。

1.3 五十肩になりやすい人の特徴

五十肩になりやすい人の特徴として、以下のような点が挙げられます。

- 40代~50代の人

- 女性

- デスクワークなど、長時間同じ姿勢で作業をする人

- 猫背など、姿勢が悪い人

- 運動不足の人

- 糖尿病、甲状腺疾患などの基礎疾患がある人

- 精神的なストレスが多い人

これらの特徴に当てはまる人は、五十肩の予防に特に気を配ることが大切です。

2. 五十肩の治し方

五十肩の痛みや可動域制限に悩まされている方は、一刻も早く症状を改善したいと考えていることでしょう。五十肩の治し方には様々な方法があり、症状の程度や生活スタイルに合わせて適切な方法を選択することが重要です。ここでは、五十肩の治療法の種類、治るまでの期間について詳しく解説します。

2.1 五十肩の治療法の種類

五十肩の治療法は大きく分けて、病院で行う治療と自宅で行う治療の2種類があります。それぞれの治療法の特徴を理解し、自分に合った方法を選びましょう。

2.1.1 病院での治療法

病院では、主に次のような治療が行われます。

| 治療法 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 薬物療法 | 痛み止めや炎症を抑える薬を内服または注射します。 | 痛みや炎症を軽減します。 |

| 注射療法 | 肩関節内にヒアルロン酸やステロイドを注射します。 | 関節の動きを滑らかにし、痛みを軽減します。ヒアルロン酸注射は、関節の潤滑性を高める効果が期待できます。 |

| 理学療法 | 温熱療法、電気療法、運動療法などを行います。 | 肩関節の柔軟性や筋力を改善します。理学療法士による指導のもと、適切な運動を行うことが重要です。 |

2.1.2 自宅でできる治療法

自宅では、主に次のような治療が行えます。

| 治療法 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 温熱療法 | 蒸しタオルや入浴などで肩を温めます。 | 血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。 |

| ストレッチ | 肩関節の可動域を広げるためのストレッチを行います。無理のない範囲で行うことが大切です。 | 肩関節の柔軟性を改善します。 |

| ツボ押し | 五十肩に効果的なツボを刺激します。 | 痛みを軽減し、血行を促進します。 |

| 湿布 | 消炎鎮痛効果のある湿布を貼ります。 | 痛みや炎症を軽減します。 |

2.2 五十肩の治るまでの期間

五十肩は自然治癒する疾患ですが、治るまでの期間には個人差があります。一般的には、急性期、慢性期、回復期を経て治癒に向かいます。

- 急性期:発症から約2週間。痛みや炎症が強い時期です。この時期は安静を心掛け、無理に動かさないようにしましょう。

- 慢性期:発症から約2週間~6ヶ月。痛みは軽減しますが、肩関節の可動域制限が続く時期です。この時期は、積極的にリハビリテーションに取り組み、肩関節の柔軟性と筋力を回復させることが重要です。

- 回復期:発症から約6ヶ月~2年。痛みや可動域制限が徐々に改善していく時期です。この時期も継続してリハビリテーションを行い、再発予防に努めましょう。

五十肩は、適切な治療とセルフケアを行うことで、治癒までの期間を短縮し、再発を予防することができます。焦らず、根気強く治療を続けることが大切です。

3. 今すぐできるツボ押しの場所と効果的な方法

五十肩の痛みやしびれに悩まされている方は、一刻も早く症状を和らげたいと考えていることでしょう。ここでは、ご自宅で今すぐできるツボ押しの効果的な方法をご紹介いたします。ツボ押しは、手軽に行えるセルフケアとして、五十肩の症状緩和に役立ちます。

3.1 ツボ押しの効果

ツボ押しは、東洋医学に基づいた伝統的な療法です。特定の部位(ツボ)を刺激することで、血行促進、筋肉の緊張緩和、痛みの軽減などの効果が期待できます。五十肩においては、肩関節周辺の血行不良や筋肉の硬直が痛みの原因となるため、ツボ押しによってこれらの症状を改善することで、痛みやしびれの緩和につながります。また、ツボ押しはリラックス効果も高く、精神的なストレスを軽減するのにも役立ちます。五十肩の痛みは精神的な負担も大きいため、ツボ押しによるリラックス効果は非常に重要です。

3.2 五十肩に効くツボの場所

五十肩に効果的なツボは、肩や腕、手などに複数存在します。それぞれのツボの場所と押し方を詳しく解説します。

3.2.1 肩甲骨周辺のツボ

肩甲骨周辺には、五十肩に効果的なツボがいくつかあります。代表的なツボとして、肩井と天宗をご紹介します。

3.2.1.1 肩井(けんせい)の場所と押し方

肩井は、首の付け根と肩先の中間点に位置します。人差し指、中指、薬指の3本を揃えて、垂直にゆっくりと押してください。息を吐きながら5秒ほど押して、息を吸いながら5秒ほどかけてゆっくりと力を抜くことを繰り返します。

3.2.1.2 天宗(てんそう)の場所と押し方

天宗は、肩甲骨のほぼ中央、肩甲棘と肩甲骨内側縁の中間点に位置します。肩甲骨を軽く持ち上げるようにしながら、親指でゆっくりと押してください。肩井と同様に、息を吐きながら5秒ほど押して、息を吸いながら5秒ほどかけてゆっくりと力を抜くことを繰り返します。

3.2.2 腕のツボ

腕にも、五十肩に効果的なツボがあります。代表的なツボとして、曲池と手三里をご紹介します。

3.2.2.1 曲池(きょくち)の場所と押し方

曲池は、肘を曲げた時にできるシワの外端にあります。親指でゆっくりと押してください。気持ち良いと感じる程度の強さで、5秒ほど押して、5秒ほどかけてゆっくりと力を抜くことを繰り返します。

3.2.2.2 手三里(てさんり)の場所と押し方

手三里は、曲池から指3本分(人差し指、中指、薬指)肘から手首の方向に下がったところにあります。親指でゆっくりと押してください。曲池と同様に、気持ち良いと感じる程度の強さで、5秒ほど押して、5秒ほどかけてゆっくりと力を抜くことを繰り返します。

3.2.3 手のツボ

手のツボも、五十肩の症状緩和に効果的です。代表的なツボとして、合谷と労宮をご紹介します。

3.2.3.1 合谷(ごうこく)の場所と押し方

合谷は、親指と人差し指の骨の付け根の、やや人差し指側にあるくぼみにあります。反対の手の親指で、気持ち良いと感じる程度の強さで、5秒ほど押して、5秒ほどかけてゆっくりと力を抜くことを繰り返します。

3.2.3.2 労宮(ろうきゅう)の場所と押し方

労宮は、手を軽く握った時に中指の先が当たる手のひらの中央にあります。反対の手の親指で、気持ち良いと感じる程度の強さで、5秒ほど押して、5秒ほどかけてゆっくりと力を抜くことを繰り返します。

3.3 ツボ押しの注意点

ツボ押しを行う際の注意点として、強く押しすぎないことが大切です。強い痛みを感じる場合は、無理に押さずに力を加減してください。また、食後すぐや飲酒後は避け、体調が悪い時にも行わないようにしましょう。妊娠中の方や持病のある方は、事前に医師に相談することをおすすめします。ツボ押しはあくまで補助的なケアであり、痛みが強い場合や症状が改善しない場合は、専門家による適切な診断と治療を受けるようにしてください。

4. 五十肩の予防法

五十肩は、加齢とともに発症リスクが高まるものの、適切な予防策を講じることで、発症リスクを低減したり、症状の悪化を防いだりすることが可能です。日常生活における注意点、ストレッチ、効果的な運動の3つの観点から、五十肩の予防法を詳しく解説します。

4.1 日常生活での注意点

日常生活における姿勢や動作に気を配ることで、肩への負担を軽減し、五十肩の予防につなげることができます。具体的には、次のような点に注意しましょう。

| 注意点 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 正しい姿勢を保つ | 猫背や前かがみの姿勢は肩甲骨の動きを制限し、肩周辺の筋肉に負担をかけます。常に背筋を伸ばし、胸を張るように意識しましょう。デスクワークが多い方は、椅子に深く腰掛け、モニターの位置を調整するなど、作業環境を整えることも大切です。 |

| 重いものを持ち上げすぎない | 重い荷物を持つ際は、両肩に均等に重さがかかるようにリュックサックを使用したり、荷物を小分けにしたりするなどの工夫をしましょう。また、急に重いものを持ち上げることは避け、膝を曲げて腰を落とした姿勢で持ち上げるようにしてください。 |

| 冷えに注意する | 冷えは血行不良を招き、肩こりの原因となるだけでなく、五十肩の発症リスクを高めます。特に冬場は、肩や首を冷やさないようにマフラーやストールなどを着用し、保温に努めましょう。また、入浴で体を温めることも効果的です。シャワーだけで済ませず、湯船に浸かってしっかりと体を温め、血行を促進しましょう。 |

4.2 ストレッチ

肩甲骨や肩周辺の筋肉の柔軟性を維持することは、五十肩の予防に非常に重要です。日常的にストレッチを行い、肩周りの筋肉をほぐす習慣を身につけましょう。下記に、効果的なストレッチの例をいくつか紹介します。

| ストレッチの種類 | 方法 |

|---|---|

| 肩回し | 両腕を大きく回すことで、肩甲骨周辺の筋肉をほぐします。前回し、後ろ回しをそれぞれ10回程度行いましょう。 |

| 腕のストレッチ | 片腕を胸の前に伸ばし、反対側の手で肘を抱え、ゆっくりと体に引き寄せます。この姿勢を20~30秒間維持し、反対側も同様に行います。 |

| 首のストレッチ | 首をゆっくりと左右に傾けたり、回したりすることで、首や肩の筋肉をほぐします。無理のない範囲で、各方向に5~10回程度行いましょう。 |

4.3 効果的な運動

適度な運動は、肩周りの筋肉を強化し、血行を促進することで、五十肩の予防に繋がります。ウォーキングや水泳など、全身を使った有酸素運動は、血行促進効果が高くおすすめです。また、肩甲骨を動かすことを意識した運動も効果的です。

例えば、ラジオ体操は、肩甲骨を大きく動かす動作が多く含まれており、五十肩の予防に最適な運動といえます。毎日継続して行うことで、肩周りの柔軟性を維持し、五十肩の発症リスクを低減することが期待できます。その他、水中ウォーキングやヨガなども、肩への負担が少ない運動としておすすめです。

5. 五十肩の再発防止

せっかく五十肩が治癒しても、再発してしまうと辛い期間を再び過ごすことになってしまいます。五十肩の再発を防ぐためには、適切な治療とケア、そして生活習慣の改善が重要です。

5.1 適切な治療とケア

五十肩の再発防止には、痛みがなくなった後も継続的なケアが大切です。具体的には、以下の3つの点に注意しましょう。

| ケア項目 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| ストレッチ | 肩甲骨を動かすストレッチや、腕を回すストレッチなどを、無理のない範囲で行います。お風呂上がりなど体が温まっている時に行うと効果的です。 | 肩関節の柔軟性を維持し、可動域を制限させません。 |

| 温熱療法 | 蒸しタオルや温湿布などで肩周辺を温めます。入浴も効果的です。 | 血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。 |

| 適切な運動 | 軽いウォーキングや水泳など、肩に負担をかけすぎない運動を継続的に行います。 | 肩関節周囲の筋肉を強化し、再発を予防します。 |

これらのケアは、再発防止だけでなく、肩の健康維持にも繋がります。日常生活に取り入れ、習慣化することが大切です。

5.2 生活習慣の改善

五十肩の再発は、日常生活の何気ない動作や姿勢が原因となることもあります。以下の点に注意し、再発のリスクを減らしましょう。

5.2.1 姿勢の改善

猫背や長時間同じ姿勢での作業は、肩への負担を増大させます。正しい姿勢を意識し、こまめに休憩を取りながら作業を行いましょう。デスクワークを行う際は、椅子や机の高さを調整し、モニターの位置を適切な高さに設定することも重要です。また、スマートフォンやパソコンを使用する際は、首が前に出ないよう注意しましょう。

5.2.2 冷えの予防

体が冷えると血行が悪くなり、肩こりや筋肉の緊張を招き、五十肩の再発リスクを高めます。冷房の効きすぎに注意し、夏場でも薄手のカーディガンなどを羽織るようにしましょう。また、冬場はマフラーやストールなどで首元を温めるのも効果的です。温かい飲み物を摂取する、湯船に浸かるなど、体を内側から温める習慣も大切です。

5.2.3 適度な運動

運動不足は、肩関節周囲の筋肉を弱らせ、五十肩の再発リスクを高めます。ウォーキングや水泳など、適度な運動を習慣化しましょう。ただし、激しい運動や無理な姿勢での運動は、逆に肩を痛める可能性があるので注意が必要です。自分の体力に合った運動を選び、無理なく継続することが大切です。

五十肩の再発防止には、日々の心がけが重要です。適切な治療とケア、そして生活習慣の改善を意識し、健康な肩を維持しましょう。

6. まとめ

五十肩は、肩関節周囲炎の俗称で、中高年に多く発症する疾患です。肩の痛みや運動制限を引き起こし、日常生活に支障をきたすこともあります。この記事では、五十肩の症状や原因、そして様々な治し方について解説しました。

五十肩の治し方には、病院での治療と自宅でできる治療法があります。病院では、痛み止めや炎症を抑える薬の処方、注射、リハビリテーションなどを行います。自宅では、温熱療法やストレッチ、ツボ押しなどが効果的です。特に、ツボ押しは手軽に行える方法として、肩甲骨周辺の肩井や天宗、腕の曲池や手三里、手の合谷や労宮といったツボが有効です。ツボ押しを行う際には、無理に強い力を加えないように注意しましょう。

五十肩は自然治癒することもありますが、適切な治療とケアを行うことで、治癒までの期間を短縮し、再発を予防することができます。日常生活では、正しい姿勢を保ち、重いものを持ち上げすぎないように注意しましょう。また、ストレッチや適度な運動も効果的です。五十肩の再発を防ぐためには、生活習慣の改善も重要です。バランスの良い食事、十分な睡眠、ストレスを溜めないように心がけましょう。五十肩でお悩みの方は、この記事を参考に、ご自身に合った治し方を見つけてみてください。

コメントを残す