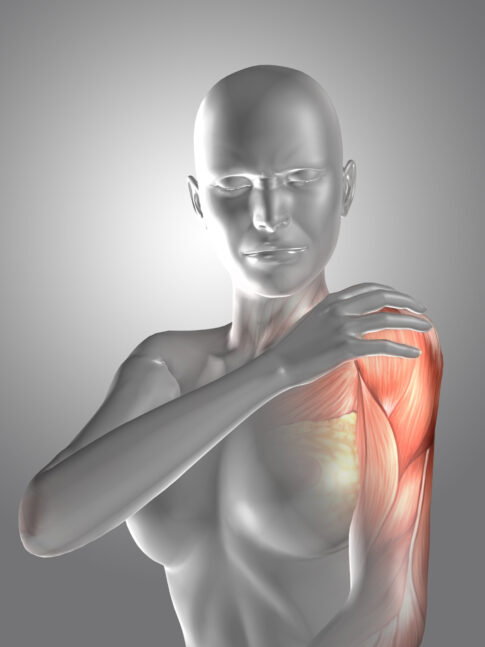

肩こりと腕の痛み、実は密接に関係しているかもしれません。肩が凝っているだけだと思っていたら、腕にしびれや痛みが出てきて不安になった経験はありませんか? この記事では、肩こりから腕の痛みが起こる原因を、筋肉の緊張、神経の圧迫、姿勢の問題など様々な側面から詳しく解説します。さらに、内臓疾患が隠れているケースもご紹介することで、ご自身の症状を正しく理解する一助となるでしょう。また、肩や腕の痛みを和らげるための効果的なストレッチ、マッサージ、ツボ押しなどの改善策や、日頃からできる予防法もご紹介します。つらい肩こりと腕の痛みから解放され、快適な毎日を送るためのヒントが満載です。

1. 肩こりと腕の痛みの関係性

肩こりと腕の痛みは、一見別々の症状のように思えますが、実は密接に関係しているケースが多いです。肩の筋肉の緊張や血行不良が、腕へとつながる神経や血管を圧迫することで、腕の痛みやしびれなどの症状を引き起こすことがあるのです。また、肩や腕の痛みは、姿勢の悪さや内臓の疾患が原因で起こる場合もあります。それぞれの関係性について詳しく見ていきましょう。

1.1 筋肉の緊張と血行不良

デスクワークやスマートフォンの長時間使用など、同じ姿勢を続けることで、肩や首周りの筋肉が緊張し、血行不良を起こしやすくなります。この血行不良は、筋肉や神経に十分な酸素や栄養が供給されなくなるため、肩こりだけでなく、腕の痛みやしびれ、だるさなどの症状を引き起こす原因となります。 また、筋肉の緊張が強くなると、周辺の神経を圧迫し、さらに痛みが増強されるという悪循環に陥る可能性があります。

1.2 神経の圧迫

肩や首には、腕へと繋がる多くの神経が通っています。肩周りの筋肉が過度に緊張したり、骨格の歪みによって神経が圧迫されると、腕に痛みやしびれ、脱力感などの症状が現れることがあります。 代表的な例として、胸郭出口症候群では、鎖骨や肋骨の間を通る神経や血管が圧迫されることで、肩や腕、手に痛みやしびれが生じます。また、頸椎ヘルニアでは、頸椎の椎間板が飛び出すことで神経を圧迫し、肩や腕に痛みやしびれを引き起こすことがあります。

1.3 姿勢の問題

猫背や巻き肩などの悪い姿勢は、肩や首周りの筋肉に負担をかけ、緊張状態を招きやすくなります。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用によって姿勢が悪くなると、肩こりだけでなく、腕の痛みやしびれ、肩甲骨周りの痛みなど、様々な症状を引き起こす可能性があります。

1.4 内臓疾患の可能性

まれに、肩や腕の痛みは内臓疾患のサインである場合があります。心臓や肺、胆のうなどの疾患が原因で、肩や腕に痛みを感じるケースもあるため、注意が必要です。 症状が続く場合は、医療機関への受診をおすすめします。

1.4.1 心臓や肺の疾患

狭心症や心筋梗塞などの心臓の疾患、肺炎や肺がんなどの肺の疾患では、肩や腕に痛みやしびれ、圧迫感などの症状が現れることがあります。これらの症状は、内臓からの関連痛と呼ばれるもので、内臓からの痛みが体の表面に現れる現象です。

1.4.2 胆のう疾患

胆石や胆のう炎などの胆のう疾患では、右肩や右肩甲骨周辺に痛みを感じる場合があります。これは、胆のうが炎症を起こすことで、周辺の神経を刺激し、痛みが肩や背中に広がるためです。

| 原因 | 症状 | 解説 |

|---|---|---|

| 筋肉の緊張と血行不良 | 肩こり、腕の痛みやしびれ、だるさ | 同じ姿勢を続けることで、肩や首周りの筋肉が緊張し、血行不良を起こし、症状が現れます。 |

| 神経の圧迫 | 腕の痛みやしびれ、脱力感 | 筋肉の緊張や骨格の歪みによって神経が圧迫され、症状が現れます。 |

| 姿勢の問題 | 肩こり、腕の痛みやしびれ、肩甲骨周りの痛み | 猫背や巻き肩などの悪い姿勢は、肩や首周りの筋肉に負担をかけ、様々な症状を引き起こします。 |

| 内臓疾患(心臓、肺) | 肩や腕の痛みやしびれ、圧迫感 | 狭心症、心筋梗塞、肺炎、肺がん等で、関連痛として症状が現れることがあります。 |

| 内臓疾患(胆のう) | 右肩や右肩甲骨周辺の痛み | 胆石や胆のう炎等で、炎症が周辺の神経を刺激し、痛みが肩や背中に広がることがあります。 |

2. 肩こりから腕の痛みを引き起こす原因

肩こりは、放置すると腕の痛みやしびれに発展することがあります。肩こりと腕の痛みは一見無関係に思えますが、実は密接な関係があります。その原因を詳しく見ていきましょう。

2.1 筋肉の緊張と血行不良

肩こりの主な原因は、肩や首周りの筋肉の緊張です。長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用、猫背などの悪い姿勢は、これらの筋肉に負担をかけ、血行不良を引き起こします。血行不良が悪化すると、筋肉や神経に十分な酸素や栄養が供給されなくなり、老廃物が蓄積されます。これが、肩こりだけでなく、腕の痛みやしびれ、だるさなどの症状につながるのです。

特に、僧帽筋や肩甲挙筋といった筋肉の緊張は、腕の痛みと関連が深いとされています。これらの筋肉は首から肩、背中にかけて広がっており、腕の動きにも関与しています。そのため、これらの筋肉が緊張すると、腕への血流が阻害され、痛みやしびれが生じやすくなります。

2.2 神経の圧迫

筋肉の緊張が進むと、周囲の神経を圧迫することがあります。肩や首には、腕や手に繋がる神経が通っています。これらの神経が圧迫されると、腕に痛みやしびれ、脱力感などが現れることがあります。胸郭出口症候群は、首から腕に向かう神経や血管が圧迫されることで、肩こりや腕の痛み、しびれなどの症状を引き起こす代表的な疾患です。

2.3 姿勢の問題

猫背や前かがみの姿勢は、肩や首周りの筋肉に負担をかけ、緊張状態を招きます。長時間のデスクワークやスマートフォンの操作などで、このような姿勢を続けていると、肩こりが慢性化し、腕の痛みへと発展する可能性が高まります。ストレートネックも、肩や首への負担を増大させ、腕の痛みを引き起こす要因の一つです。

2.4 内臓疾患の可能性

まれに、肩こりや腕の痛みは内臓疾患のサインである場合があります。特に、心臓や肺、胆のうなどの疾患は、肩や腕に関連痛を引き起こすことがあります。これらの症状が続く場合は、医療機関への受診が必要です。

| 疾患 | 症状 |

|---|---|

| 2.4.1 心臓や肺の疾患 | 胸の痛みや圧迫感、呼吸困難、動悸などがみられる場合、心臓や肺の疾患が疑われます。狭心症や心筋梗塞では、左肩や左腕に痛みやしびれが現れることがあります。 |

| 2.4.2 胆のう疾患 | 右肩や右肩甲骨周辺の痛み、吐き気、嘔吐などがみられる場合、胆のう疾患の可能性があります。胆石症や胆のう炎などが考えられます。 |

これらの原因以外にも、ストレスや冷え、運動不足なども肩こりや腕の痛みを悪化させる要因となります。自身の生活習慣を見直し、適切な対策をとることが大切です。

3. 肩こり・腕の痛みの症状とタイプ

肩こりと腕の痛みは、様々な症状やタイプとして現れます。症状を正しく理解することで、適切な対処法を見つけることができます。

3.1 肩こりから腕のしびれ

肩こりがひどくなると、腕にしびれが生じることがあります。これは、肩周りの筋肉の緊張が神経を圧迫することで起こります。しびれは、腕全体に広がる場合もあれば、指先だけに感じる場合もあります。 また、チクチクとした痛みやしびれ、ジンジンとした感覚 など、その症状も様々です。

3.2 肩甲骨周りの痛みと腕の痛み

肩甲骨周りの筋肉が硬くなると、肩甲骨の動きが悪くなり、腕の痛みを引き起こすことがあります。肩甲骨の内側や周辺に鈍い痛みを感じたり、腕を動かすと痛みが強くなる ことがあります。また、肩甲骨が動きにくい、ゴリゴリと音がする といった症状が現れる場合もあります。

3.3 肩こり、腕の痛み、頭痛が同時に起こる場合

肩こり、腕の痛み、頭痛が同時に起こる場合は、緊張型頭痛 が疑われます。筋肉の緊張が血管を圧迫することで頭痛を引き起こします。後頭部から首筋にかけて締め付けられるような痛み が特徴です。また、吐き気やめまい を伴う場合もあります。以下の表に症状をまとめました。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 肩こり | 肩や首の筋肉が硬くなり、重だるい、痛みがある |

| 腕の痛み | しびれ、ピリピリ感、鈍痛など様々 |

| 頭痛 | 後頭部から首筋にかけて締め付けられるような痛み |

| その他 | 吐き気、めまいなどを伴う場合も |

これらの症状は、原因によって対処法が異なります。自己判断せずに、専門家のアドバイスを受けることが大切です。

4. 病院は何科を受診するべき?

肩こりと腕の痛みは、様々な原因が考えられます。そのため、適切な診療科を受診することが重要です。自己判断で放置したり、間違った対処法を行うと、症状が悪化したり、慢性化する可能性があります。

どの科を受診すべきか迷う場合は、まずは整形外科を受診するのが良いでしょう。

4.1 整形外科でわかること、対応してもらえること

整形外科では、肩や腕の痛みについて専門的な知識と技術を持った医師が診察を行います。問診、視診、触診、レントゲン検査などを通して原因を特定し、適切な治療方針を決定します。

整形外科でできること

- レントゲン検査による骨の状態確認

- MRI検査による筋肉、靭帯、神経の状態確認(必要な場合)

- 痛み止めや湿布などの薬物療法

- リハビリテーション(理学療法)の指導

- 必要に応じて、他の専門科への紹介

4.2 他の診療科の受診が必要なケース

整形外科で検査を行っても原因が特定できない場合や、他の疾患が疑われる場合は、下記のような他の診療科への紹介を受けることがあります。

| 症状 | 考えられる原因 | 受診科 |

|---|---|---|

| 胸の痛みや息苦しさと共に肩や腕に痛みがある | 狭心症、心筋梗塞などの心臓疾患 | 循環器内科 |

| 発熱、咳、痰などの症状と共に肩や腕に痛みがある | 肺炎、肺がん などの呼吸器疾患 | 呼吸器内科 |

| 右肩や右腕の痛み、吐き気、発熱がある | 胆のう炎、胆石症などの胆道疾患 | 消化器内科 |

| 強いしびれや麻痺、感覚障害がある | 神経の圧迫、損傷 | 脳神経外科、神経内科 |

| 精神的なストレスが強い | 心因性の痛み | 心療内科、精神科 |

自己判断せずに、医療機関を受診しましょう。早期に適切な治療を受けることで、症状の悪化や慢性化を防ぐことができます。

5. 肩こり、腕の痛みに効果的な改善策

肩こりと腕の痛みを和らげるためには、その原因に合わせた適切な改善策を行うことが重要です。ここでは、自宅でできるケアから、専門家による施術まで、様々な改善策をご紹介します。

5.1 ストレッチ

肩や腕の筋肉の緊張を和らげ、血行を促進するために、ストレッチは非常に効果的です。毎日継続して行うことで、より効果を実感できます。

- 肩回し:肩を大きく回すことで、肩甲骨周りの筋肉をほぐします。

- 首のストレッチ:首をゆっくりと左右に傾けたり、回したりすることで、首から肩にかけての筋肉の緊張を緩和します。

- 腕のストレッチ:腕を伸ばしたり、曲げたり、回したりするストレッチは、腕の筋肉の柔軟性を高めます。

5.2 マッサージ

マッサージは、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進する効果があります。入浴後など、体が温まっている時に行うのが効果的です。

- 肩のマッサージ:肩の筋肉を指で押したり、揉んだりすることで、肩こりを和らげます。

- 腕のマッサージ:腕の筋肉を優しくマッサージすることで、血行を促進し、痛みの緩和を促します。

- 肩甲骨周りのマッサージ:肩甲骨周辺の筋肉をほぐすことで、肩や腕の動きをスムーズにします。

5.3 ツボ押し

ツボ押しは、特定の部位を刺激することで、血行を促進し、痛みを和らげる効果が期待できます。肩こりや腕の痛みに効果的なツボはいくつかありますので、ご自身に合ったツボを探してみてください。

| ツボの名前 | 位置 | 効果 |

|---|---|---|

| 合谷(ごうこく) | 親指と人差し指の骨が交わる部分 | 肩こり、頭痛、歯痛など |

| 肩井(けんせい) | 首の付け根と肩先の中間点 | 肩こり、首の痛みなど |

| 天髎(てんりょう) | 肩甲骨の上部、僧帽筋の上 | 肩こり、首の痛み、背中の痛みなど |

5.4 温熱療法

温熱療法は、患部を温めることで、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。蒸しタオルや温湿布、入浴などで手軽に行うことができます。

- 蒸しタオル:濡らしたタオルを電子レンジで温めて、患部に当てます。

- 温湿布:市販の温湿布を患部に貼ります。

- 入浴:湯船に浸かることで、全身を温め、血行を促進します。

5.5 運動療法

適度な運動は、肩や腕の筋肉を strengtheningし、柔軟性を高める効果があります。ウォーキングや水泳など、無理のない範囲で体を動かすようにしましょう。

- ウォーキング:全身の血行を促進し、筋肉を strengtheningします。

- 水泳:水の浮力によって、関節への負担を軽減しながら、全身の筋肉を鍛えることができます。

- ヨガ:柔軟性を高め、姿勢を改善する効果があります。

これらの改善策は、症状の緩和に役立ちますが、痛みが強い場合や長引く場合は、専門家への相談も検討しましょう。ご自身の状態に合った適切なケアを行うことが大切です。

6. 日常生活での予防法

肩こりと腕の痛みは、日々の生活習慣の積み重ねによって引き起こされることも少なくありません。これからご紹介する予防法を意識的に実践することで、つらい症状の発生を未然に防ぎ、快適な毎日を送るためのサポートとなるでしょう。

6.1 正しい姿勢を保つ

猫背や前かがみの姿勢は、肩や首周りの筋肉に負担をかけ、血行不良や神経の圧迫を引き起こしやすくなります。正しい姿勢を意識することで、これらの原因を取り除き、肩や腕への負担を軽減することができます。

デスクワーク中は、椅子に深く腰掛け、背筋を伸ばし、モニターの位置を目線と水平にすることを心がけましょう。また、長時間同じ姿勢を続ける場合は、こまめに休憩を取り、軽いストレッチを行うことで、筋肉の緊張をほぐすことが大切です。

6.2 適切な睡眠

睡眠不足は、自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高める原因となります。質の高い睡眠を十分に取ることで、筋肉の緊張が和らぎ、血行も促進されます。 睡眠時間は個人差がありますが、7時間から8時間の睡眠を目標に、規則正しい睡眠習慣を身につけましょう。

寝る前にカフェインを摂取したり、スマートフォンを長時間操作したりすることは避け、リラックスできる環境を整えることが重要です。寝室の温度や湿度を調整したり、アロマを焚いたりするのも効果的です。

6.3 ストレス管理

ストレスは自律神経の乱れを引き起こし、筋肉の緊張を高め、肩こりや腕の痛みを悪化させる要因となります。ストレスを適切に管理することで、心身のリラックスを促し、肩や腕への負担を軽減することができます。

| ストレス発散方法 | 効果 |

|---|---|

| 軽い運動 | 気分転換になり、血行促進効果も期待できます。ウォーキングやヨガなど、無理なく続けられる運動を見つけましょう。 |

| 趣味の時間 | 好きなことに没頭することで、ストレスを軽減し、心の安定を保つことができます。 |

| 入浴 | 温かい湯船に浸かることで、筋肉の緊張をほぐし、リラックス効果を高めます。 |

| 十分な睡眠 | 睡眠不足はストレスを増大させるため、質の高い睡眠を十分に取るように心がけましょう。 |

6.4 運動不足の解消

運動不足は、筋肉の衰えや血行不良を招き、肩こりや腕の痛みを引き起こしやすくなります。適度な運動は、血行を促進し、筋肉を強化するだけでなく、ストレス発散にも効果的です。

激しい運動は逆効果になる場合があるので、ウォーキングや水泳、ヨガなど、無理なく続けられる運動を選び、習慣的に行うことが大切です。1日30分程度の軽い運動を心がけましょう。また、日常生活の中で、階段を使う、こまめに歩くなど、体を動かす機会を増やすことも効果的です。

7. 肩こり、腕の痛みを放置するリスク

肩こりと腕の痛みを放置すると、様々なリスクが生じる可能性があります。初期段階では軽い症状でも、放置することで慢性化し、日常生活に支障をきたす場合もあるため、適切な対処が必要です。早期に対処することで、症状の悪化を防ぎ、健康な状態を維持できる可能性が高まります。

7.1 悪化のリスク

肩こりや腕の痛みを放置すると、症状が悪化するリスクがあります。初期は軽い痛みや違和感でも、放置することで痛みが強くなったり、しびれやだるさなどの症状が現れたりする可能性があります。また、痛みが慢性化し、常に痛みを感じ続ける状態になることもあります。

7.1.1 日常生活への影響

症状が悪化すると、日常生活にも様々な影響が出てきます。例えば、仕事や家事、趣味など、これまで問題なく行えていたことができなくなる可能性があります。腕が上がらなくなったり、重いものが持てなくなったり、細かい作業がしづらくなったりするなど、日常生活の様々な場面で支障をきたす可能性があります。睡眠にも影響が出ることがあり、痛みで目が覚めてしまったり、寝つきが悪くなったりすることもあります。

7.1.2 他の症状の出現

| 放置した結果 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 頭痛 | 肩や首の筋肉の緊張が頭部にまで及ぶことで、緊張性頭痛を引き起こす可能性があります。 |

| 自律神経の乱れ | 慢性的な痛みは自律神経のバランスを崩し、めまいや吐き気、不眠などの症状を引き起こす可能性があります。 |

| 精神的な影響 | 長引く痛みは精神的なストレスとなり、不安感やイライラ、抑うつ状態などを引き起こす可能性があります。 |

7.2 重篤な疾患の可能性

まれに、肩こりや腕の痛みは、重篤な疾患のサインである場合があります。例えば、頚椎椎間板ヘルニア、胸郭出口症候群、狭心症、心筋梗塞などが挙げられます。これらの疾患は放置すると生命に関わる可能性もあるため、少しでも気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診することが重要です。

自己判断で放置せずに、専門家の適切な診断と治療を受けることが大切です。

8. まとめ

肩こりと腕の痛みは、一見別々の症状と思われがちですが、密接に関係していることが多いです。その原因は、筋肉の緊張や血行不良、神経の圧迫、姿勢の問題など様々です。中には内臓疾患が隠れているケースもあるので、注意が必要です。腕のしびれや肩甲骨周りの痛み、頭痛を伴う場合は、速やかに医療機関への受診を検討しましょう。

肩こりや腕の痛みを改善するには、ストレッチやマッサージ、ツボ押し、温熱療法などが有効です。また、日頃から正しい姿勢を意識したり、十分な睡眠をとったり、適度な運動をすることで予防にも繋がります。つらい肩や腕の痛みを我慢せず、適切なケアを行うことで快適な生活を送りましょう。お困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

コメントを残す