突然の肩の痛み、腕が上がらない…もしかして四十肩?五十肩?と不安になりますよね。このページでは、四十肩と五十肩の違いや語源、そして気になる症状について詳しく解説します。四十肩と五十肩は名前が似ていますが、医学的には明確な違いはありません。その違いを理解することで、適切な対処法が見えてきます。また、それぞれの症状の進行段階に合わせた対処法もご紹介。つらい痛みを和らげ、早期回復を目指すための方法を具体的に解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。さらに、日常生活で簡単にできる予防策も紹介しています。肩の痛みを未然に防ぎ、健康な毎日を送るためのヒントが満載です。

1. 四十肩・五十肩とは?

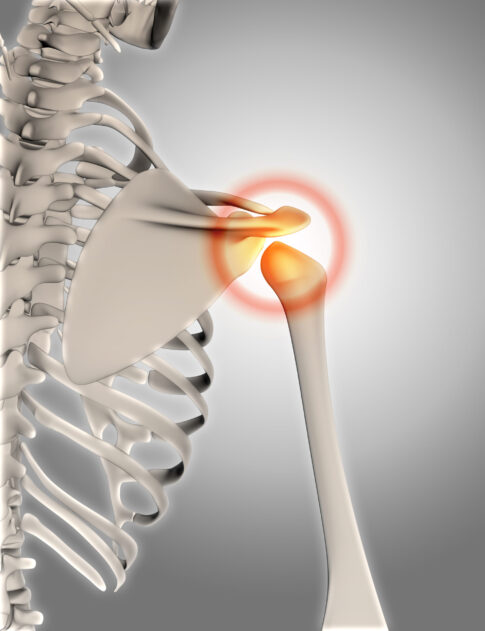

四十肩・五十肩は、肩関節周囲の組織に炎症や癒着が起こり、肩の痛みや運動制限を引き起こす疾患です。医学的には「肩関節周囲炎」と呼ばれます。肩関節の動きが悪くなるだけでなく、安静時や夜間にも強い痛みを感じる場合があり、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。発症年齢が40代に多いことから「四十肩」、50代に多いことから「五十肩」と呼ばれていますが、医学的には同じ疾患です。30代や60代以降に発症することもあります。

肩関節は、上腕骨、肩甲骨、鎖骨の3つの骨と、それらを繋ぐ腱や靭帯、関節包、筋肉など多くの組織で構成されています。これらの組織が加齢や使い過ぎなどによって炎症を起こしたり、癒着したりすることで肩関節の動きが悪くなり、痛みを生じます。肩関節周囲炎は自然治癒する疾患であることが多いですが、痛みが強い時期や、日常生活に支障が出る場合は適切な治療を行うことが重要です。放置すると痛みが慢性化したり、関節の可動域制限が後遺症として残ってしまう場合もあります。

1.1 四十肩・五十肩の原因

四十肩・五十肩の明確な原因は解明されていませんが、加齢に伴う組織の老化や、肩関節の使い過ぎ、血行不良、姿勢不良、ストレス、外傷、糖尿病などの基礎疾患などが関係していると考えられています。特に、デスクワークやスマートフォンの長時間使用など、同じ姿勢を長時間続けることで肩周りの筋肉が硬くなり、血行不良を起こしやすくなります。また、肩を酷使するスポーツや作業も発症リスクを高める要因となります。

1.2 四十肩・五十肩になりやすい人

四十肩・五十肩は、特定の職業や生活習慣の人に多く見られます。例えば、デスクワークやパソコン作業を長時間行う人、重い荷物を運ぶことが多い人、腕を上げる動作が多い人などは、肩関節に負担がかかりやすく、発症リスクが高まります。また、女性ホルモンの減少も発症に関係していると考えられており、閉経後の女性は特に注意が必要です。

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 加齢 | 40代以降に多く発症し、加齢に伴う肩関節周囲の組織の老化が原因の一つと考えられています。 |

| 肩関節の使い過ぎ | 同じ動作の繰り返しや、重いものを持ち上げるなど、肩関節に負担がかかる作業やスポーツを行うことで発症リスクが高まります。 |

| 血行不良 | 冷え性や運動不足、長時間同じ姿勢を続けることなどにより、肩関節周囲の血行が悪くなり、組織の修復が遅れ、炎症が長引く原因となります。 |

| 姿勢不良 | 猫背や巻き肩などの姿勢不良は、肩関節周囲の筋肉に負担をかけ、炎症を起こしやすくします。 |

| ストレス | ストレスは自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高め、血行不良を招くため、四十肩・五十肩の悪化要因となることがあります。 |

| 外傷 | 転倒や打撲など、肩関節への直接的な外傷が原因で発症することもあります。 |

| 糖尿病などの基礎疾患 | 糖尿病などの基礎疾患は、末梢神経障害や血行不良を引き起こし、四十肩・五十肩の発症リスクを高める可能性があります。 |

1.3 四十肩・五十肩の予後

四十肩・五十肩は、適切な治療とセルフケアを行うことで、多くの場合、数ヶ月から1年程度で改善します。しかし、放置したり、適切な治療を受けなかったりすると、痛みが慢性化したり、関節の可動域制限が後遺症として残ってしまう場合もあります。早期に適切な治療を開始することが、早期回復と後遺症予防の鍵となります。

2. 四十肩と五十肩の違い

四十肩と五十肩、どちらも肩の痛みを伴う症状ですが、その違いはどこにあるのでしょうか。実は、医学的には明確な違いはありません。どちらも肩関節周囲炎という同じ病気を指し、発生する年齢によって呼び方が変わるだけなのです。

2.1 四十肩と五十肩の医学的な違い

医学的には四十肩と五十肩に違いはなく、どちらも「肩関節周囲炎」と診断されます。肩関節周囲の筋肉や腱、靭帯などが炎症を起こし、痛みや運動制限を引き起こすのです。加齢とともに肩関節の柔軟性が低下したり、血行が悪くなったりすることで発症しやすくなると考えられています。

2.2 四十肩と五十肩の症状の違いはある?

四十肩と五十肩で症状に大きな違いはありません。主な症状としては、肩の痛み、腕を上げづらい、後ろに手を回せない、寝返りがつらいなどが挙げられます。痛みの程度や症状の進行には個人差があり、軽い痛みで済む場合もあれば、激しい痛みで日常生活に支障が出る場合もあります。

| 症状 | 四十肩 | 五十肩 |

|---|---|---|

| 痛み | 夜間痛や安静時痛など | 夜間痛や安静時痛など |

| 可動域制限 | 腕を上げにくい、後ろに回せないなど | 腕を上げにくい、後ろに回せないなど |

| 炎症 | 肩関節周囲の炎症 | 肩関節周囲の炎症 |

このように、四十肩と五十肩は医学的には同じ病気であり、症状にも大きな違いはありません。呼び方が変わるのは、発症する年齢によるものと考えて良いでしょう。

ただし、五十肩の方が加齢による組織の老化が進んでいるため、症状が長引いたり、回復が遅れたりする傾向があると言われています。また、肩関節の可動域制限も五十肩の方がより強く現れる場合もあります。

四十肩・五十肩は自然に治癒することもありますが、適切な治療やリハビリを行うことで、痛みの軽減や早期回復が期待できます。肩に痛みや違和感を感じたら、我慢せずに早めに専門機関を受診しましょう。

3. 四十肩・五十肩の語源

四十肩や五十肩といった名称は、一般的に使われているものの、正式な病名ではありません。正式には「肩関節周囲炎」と呼ばれます。では、なぜ四十肩、五十肩と呼ばれるようになったのでしょうか。その語源を探ってみましょう。

3.1 四十肩の語源

四十肩の語源には諸説あります。有力な説としては、40歳頃に発症することが多いことに由来するというものです。かつては、肉体労働に従事する人が多く、肩への負担が大きかった時代背景も関係していると考えられています。長年の負担が蓄積し、40歳頃に肩の痛みが顕著に現れることが多かったため、四十肩と呼ばれるようになったという説が有力です。

また、江戸時代には「四十肩」という言葉は存在せず、「五十肩」や「五十年肩」と呼ばれていたという記録も残っています。平均寿命が短かった時代、50歳を迎えること自体が大きな節目であり、その頃に発症する肩の痛みを「五十肩」と呼んでいたようです。時代とともに平均寿命が延び、生活様式も変化する中で、発症年齢が40歳頃に早まったため、「四十肩」という言葉が生まれたと考えられます。

3.2 五十肩の語源

五十肩の語源も四十肩と同様に、50歳頃に発症しやすいことに由来するとされています。江戸時代には既に「五十肩」という言葉が使われており、当時の平均寿命を考えると、50歳という年齢は人生の大きな節目でした。その節目に発症する肩の痛みは、老化現象の一つとして捉えられていたと考えられます。

また、「五十」という数字には「半百」という意味合いも含まれており、人生の折り返し地点を象徴するものとして捉えられていた可能性もあります。人生の転換期に起こる身体の変化として、五十肩という名称が定着したのかもしれません。

| 名称 | 語源の主な説 | 補足 |

|---|---|---|

| 四十肩 | 40歳頃に発症しやすいことに由来 | かつては「五十肩」と呼ばれていた時代もあった |

| 五十肩 | 50歳頃に発症しやすいことに由来。「半百」という人生の節目との関連性も考えられる | 江戸時代には既に「五十肩」という言葉が使われていた |

四十肩、五十肩共に、加齢による身体の変化や生活習慣、職業などが複雑に絡み合って発症すると考えられており、特定の年齢で必ず発症するわけではありません。30代で発症するケースや、60代以降で発症するケースもあります。あくまでも、これらの名称は、発症しやすい年齢層を表す通称として理解しておくことが大切です。

4. 四十肩・五十肩の症状

四十肩・五十肩の症状は、炎症の進行度合いによって大きく変化します。発症から時間の経過とともに、初期症状、急性期、慢性期、回復期と段階的に移行していきます。それぞれの時期の特徴的な症状を理解することで、適切な対処をすることができます。

4.1 初期症状

初期症状では、肩の違和感や軽い痛みを感じ始めます。具体的には、肩の鈍痛や重だるさ、腕を動かした時の軽い痛み、肩の動きが少し制限されるといった症状が現れます。これらの症状は、まだ軽いため、日常生活に大きな支障が出ることは少ないかもしれません。しかし、この段階で適切なケアをしないと、症状が悪化し、急性期に移行する可能性があります。

4.2 急性期

急性期に入ると、激しい痛みが出現します。特に、夜間や安静時にも痛みが強く、睡眠に支障が出ることもあります。腕を特定の方向に動かすと、電気が走るような鋭い痛みを感じることがあります。また、肩の関節可動域が著しく制限され、髪を洗ったり、服を着たりするといった日常動作が困難になることもあります。炎症が強いため、肩の周囲に熱感や腫れが見られる場合もあります。

4.3 慢性期

急性期の激しい痛みが落ち着いてくると、慢性期に入ります。慢性期では、鈍い痛みが持続します。肩の関節可動域の制限も依然として残りますが、急性期に比べると、日常生活動作は行いやすくなります。しかし、肩の違和感やこわばりが残り、完全に腕を上げることができないなど、日常生活に多少の支障が出ることがあります。また、痛みは軽減しても、長期間続くため、精神的なストレスを感じる場合もあります。

4.4 回復期

回復期に入ると、痛みはほとんど消失し、肩の関節可動域も徐々に回復していきます。日常生活に支障が出ることは少なくなりますが、再発を防ぐためにも、適切なストレッチや運動を継続することが重要です。また、肩に負担をかけすぎないように、日常生活での注意点を守ることが大切です。

| 時期 | 症状 |

|---|---|

| 初期症状 | 肩の鈍痛、重だるさ、腕を動かした時の軽い痛み、肩の動きの制限 |

| 急性期 | 激しい痛み(夜間痛、安静時痛)、電気が走るような痛み、肩関節可動域の著しい制限、熱感、腫れ |

| 慢性期 | 鈍い痛みの持続、肩関節可動域の制限、肩の違和感、こわばり |

| 回復期 | 痛みの消失、肩関節可動域の回復 |

5. 四十肩・五十肩の症状別対処法

四十肩・五十肩の症状は進行段階によって変化します。それぞれの段階に適した対処法を行うことが重要です。自己判断せず、つらい症状が続く場合は医療機関を受診しましょう。

5.1 初期症状の対処法

初期症状では、肩の違和感や軽い痛み、動きにくさなどが現れます。この時期は、症状の悪化を防ぐための適切な対処が必要です。

5.1.1 安静にする

初期症状が現れたら、まずは肩を安静にしましょう。重いものを持ったり、無理な姿勢を続けたりすることは避け、肩への負担を軽減することが大切です。

5.1.2 市販薬の使用

痛みが気になる場合は、市販の鎮痛消炎剤を使用することもできます。ただし、用法・用量を守り、長期間の使用は避けましょう。痛みが強い場合や長引く場合は、医療機関を受診してください。

5.2 急性期の対処法

急性期に入ると、強い痛みや炎症が出現し、腕を動かすことが困難になります。この時期は、痛みの緩和と炎症を抑えることが重要です。

5.2.1 医療機関の受診

医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。医師の指示に従い、消炎鎮痛剤の服用や注射などの治療を受けることが重要です。

5.2.2 痛み止め注射

痛みが強い場合は、医師の判断で痛み止め注射を行うこともあります。注射によって痛みが緩和され、肩の動きが改善される場合もあります。ただし、注射の効果や副作用には個人差があります。

5.3 慢性期の対処法

慢性期になると、痛みは軽減されますが、肩の動きが制限された状態が続きます。この時期は、肩関節の柔軟性を取り戻すためのリハビリテーションが重要です。

5.3.1 ストレッチ

肩関節周囲の筋肉をストレッチすることで、柔軟性を改善し、肩の可動域を広げることができます。無理のない範囲で、毎日継続して行うことが大切です。お風呂上がりなど、体が温まっている時に行うと効果的です。

5.3.2 温熱療法

温熱療法は、患部を温めることで血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。温湿布やホットタオルなどを利用し、痛みやこわばりを軽減しましょう。ただし、炎症が強い場合は、温熱療法は避け、医療機関に相談してください。

5.3.3 運動療法

医師や理学療法士の指導のもと、肩関節の可動域を広げるための運動療法を行います。ゴムチューブや軽いダンベルなどを用いたトレーニングを行うことで、筋力強化や肩の動きの改善を図ります。

5.4 回復期の対処法

回復期には、痛みがほぼ消失し、肩の動きも改善されます。この時期は、再発予防と日常生活での注意点に気を配ることが大切です。

5.4.1 再発予防のストレッチ

四十肩・五十肩は再発しやすい疾患です。継続的なストレッチを行うことで、肩関節の柔軟性を維持し、再発を予防しましょう。慢性期に行っていたストレッチを継続したり、新しいストレッチに挑戦したりするのも良いでしょう。

5.4.2 日常生活での注意点

日常生活では、肩に負担をかけないように注意しましょう。重いものを持つ際は、両手で持つ、リュックサックを使用するなど工夫し、片方の肩に負担が集中しないようにしましょう。また、長時間同じ姿勢を続けることも避け、適度に休憩を取りながら作業を行うようにしましょう。デスクワークが多い方は、こまめに肩を回したり、ストレッチを行うなどして、肩の緊張をほぐすように心がけましょう。

| 時期 | 症状 | 対処法 |

|---|---|---|

| 初期症状 | 肩の違和感、軽い痛み、動きにくさ | 安静、市販薬の使用 |

| 急性期 | 強い痛み、炎症、腕を動かすのが困難 | 医療機関の受診、痛み止め注射 |

| 慢性期 | 痛みの軽減、肩の動きの制限 | ストレッチ、温熱療法、運動療法 |

| 回復期 | 痛みの消失、肩の動きの改善 | 再発予防のストレッチ、日常生活での注意点 |

6. 四十肩・五十肩になりやすい人の特徴

四十肩・五十肩は、誰にでも起こりうる症状ですが、特に以下のような特徴を持つ方は注意が必要です。

6.1 年齢

名前の通り、四十肩は40代、五十肩は50代に多く発症します。加齢に伴い、肩関節周囲の組織が老化し、炎症や損傷が起こりやすくなるためです。ただし、30代や60代以降で発症することもあります。

6.2 性別

一般的に、女性の方が四十肩・五十肩になりやすい傾向があります。これは、女性ホルモンの変動が肩関節周囲の組織に影響を与えるためと考えられています。特に閉経後の女性は、ホルモンバランスの変化が大きいため、発症リスクが高まります。

6.3 生活習慣

デスクワークやスマートフォンの長時間使用など、同じ姿勢を長時間続ける方は、肩関節周囲の筋肉が硬くなり、血行が悪くなるため、四十肩・五十肩になりやすいです。また、運動不足も、筋肉の柔軟性を低下させ、発症リスクを高める要因となります。

6.3.1 日常生活での注意点

- 長時間同じ姿勢を続けない

- こまめに休憩を取り、軽いストレッチを行う

- 適度な運動を心がける

6.4 肩への負担

重い荷物を持つ、野球やバレーボールなどの肩を使うスポーツをするなど、肩関節に負担がかかる動作を繰り返すことも、四十肩・五十肩の原因となります。特に、急激な動作や無理な姿勢での作業は、肩関節周囲の組織を損傷しやすく、炎症を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

6.4.1 肩への負担を軽減する方法

- 重い荷物は両手で持つ

- 運動前はしっかりと準備運動を行う

- 痛みを感じたら無理せず休息する

6.5 過去のケガ

過去に肩を脱臼したり、骨折したりした経験がある方は、肩関節が不安定になりやすく、四十肩・五十肩を発症するリスクが高くなります。過去のケガの影響で、肩関節周囲の組織が硬くなっていたり、炎症を起こしやすくなっている場合があるためです。

6.6 遺伝的要因

家族に四十肩・五十肩になった人がいる場合、遺伝的な要因も考えられます。体質的に肩関節周囲の組織が弱かったり、炎症を起こしやすい体質である可能性があります。

6.7 その他の要因

その他にも、ストレスや冷え性、糖尿病などの持病がある方も、四十肩・五十肩になりやすいと言われています。ストレスは自律神経のバランスを崩し、血行不良を引き起こす可能性があります。冷え性は肩関節周囲の筋肉を硬くし、血行を悪くします。糖尿病は末梢神経障害を引き起こし、肩の痛みやしびれを感じやすくする可能性があります。

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| ストレス | 自律神経の乱れによる血行不良 |

| 冷え性 | 肩関節周囲の筋肉の硬直、血行不良 |

| 糖尿病 | 末梢神経障害による痛みやしびれ |

これらの要因は、単独で作用するのではなく、複数組み合わさって四十肩・五十肩を発症させることが多いです。ご自身の生活習慣や体質を振り返り、当てはまるものがあれば、予防策を積極的に実践することが大切です。

7. 四十肩・五十肩の予防策

四十肩・五十肩は、加齢とともに発症リスクが高まりますが、適切な予防策を実践することで、発症リスクを低減したり、症状の悪化を抑制したりすることが可能です。日常生活における工夫や、ストレッチを中心とした運動療法を取り入れることで、肩関節の柔軟性を維持し、健康な状態を保ちましょう。

7.1 日常生活での予防

日常生活の中で、少し意識を変えるだけで四十肩・五十肩の予防に繋がります。長時間同じ姿勢を続けることは避け、こまめに休憩を取りながら肩を動かすようにしましょう。デスクワークが多い方は、1時間に一度は立ち上がって肩を回したり、軽いストレッチを行ったりする習慣をつけましょう。また、猫背などの悪い姿勢も肩関節に負担をかけるため、正しい姿勢を意識することが重要です。

冷えは肩こりの原因となり、四十肩・五十肩を誘発する可能性があります。特に冬場は、肩や首周りの保温を心がけ、冷房の風が直接肩に当たらないように注意しましょう。シャワーだけでなく、湯船に浸かって体を温める習慣も効果的です。

| 予防策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 同じ姿勢を避ける | デスクワークは1時間ごとに休憩し、肩を回す、軽いストレッチをする |

| 正しい姿勢を保つ | 猫背にならないよう意識する |

| 冷えを防ぐ | 冬場は肩や首の保温を心がける、冷房の直風を避ける、入浴で体を温める |

7.2 ストレッチによる予防

肩甲骨周りの筋肉の柔軟性を高めるストレッチは、四十肩・五十肩の予防に非常に効果的です。毎日継続して行うことで、肩関節の可動域を広げ、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげることができます。

ストレッチを行う際の注意点として、痛みを感じない範囲で無理なく行うことが大切です。急に動かしたり、過度に伸ばしたりすると、逆に肩を痛めてしまう可能性があります。呼吸を止めずに、ゆっくりと深呼吸しながら行うようにしましょう。

入浴後など、体が温まっている時に行うとより効果的です。筋肉がリラックスしているため、ストレッチの効果を高め、怪我の予防にも繋がります。就寝前に行うのも、リラックス効果を高め、質の良い睡眠を得るためにもおすすめです。

| ストレッチのポイント | 具体的な方法 |

|---|---|

| 無理なく行う | 痛みを感じない範囲で、ゆっくりと行う |

| 呼吸を続ける | 深呼吸をしながら行う |

| 温まっている時に行う | 入浴後や就寝前に行う |

具体的なストレッチ方法は、後ほど「四十肩・五十肩のおすすめストレッチ方法」の章で詳しく解説します。

8. 四十肩・五十肩のおすすめストレッチ方法

四十肩・五十肩の痛みを和らげ、可動域を広げるためには、適切なストレッチが重要です。症状に合わせて無理のない範囲で行いましょう。痛みが増す場合はすぐに中止してください。

8.1 肩甲骨はがし

肩甲骨周りの筋肉をほぐすことで、肩関節の動きをスムーズにします。肩甲骨を意識して動かすことがポイントです。

8.1.1 肩甲骨回し

両手を肩に置き、肘で円を描くように前後に回します。肩甲骨が動くのを感じながら、ゆっくりと行いましょう。

8.1.2 肩甲骨寄せ

両手を前に伸ばし、手のひらを合わせます。そのまま肘を曲げ、肩甲骨を背骨に寄せるように意識しながら胸を開きます。数秒間キープし、ゆっくりと元の姿勢に戻します。

8.2 タオルを使ったストレッチ

タオルを使うことで、より効果的にストレッチを行うことができます。タオルの長さを調整することで、ストレッチの強度を変えることができます。

| ストレッチ名 | 方法 | 効果 |

|---|---|---|

| タオルを使った肩の上げ下げ | タオルの両端を持ち、頭上に持ち上げます。そのままタオルを上下に動かし、肩を上げ下げします。 | 肩の可動域を広げます。 |

| タオルを使った腕の伸展 | タオルの両端を持ち、背中に回します。片方の手でタオルを下に引っ張り、もう片方の腕を伸ばします。 | 肩の後ろの筋肉を伸ばします。 |

| タオルを使った腕の回旋 | タオルの両端を持ち、背中に回します。片方の手でタオルを固定し、もう片方の腕を回します。 | 肩の回旋運動をスムーズにします。 |

8.3 ゴムバンドを使ったストレッチ

ゴムバンドを使うことで、負荷を調整しながらストレッチを行うことができます。自分に合った強度のゴムバンドを選びましょう。

| ストレッチ名 | 方法 | 効果 |

|---|---|---|

| ゴムバンドを使った肩の外転 | 足でゴムバンドを固定し、もう片方の端を手で持ちます。腕を外側に開きます。 | 肩の外転の可動域を広げます。 |

| ゴムバンドを使った肩の内旋 | 柱などにゴムバンドを固定し、もう片方の端を手で持ちます。肘を90度に曲げ、腕を内側に回します。 | 肩の内旋の可動域を広げます。 |

| ゴムバンドを使った肩の外旋 | 柱などにゴムバンドを固定し、もう片方の端を手で持ちます。肘を90度に曲げ、腕を外側に回します。 | 肩の外旋の可動域を広げます。 |

これらのストレッチは、四十肩・五十肩の症状緩和に役立ちますが、すべての人に効果があるとは限りません。 自分の症状に合わせて、無理のない範囲で行うことが大切です。また、ストレッチを行う前に、医師や理学療法士に相談することをおすすめします。適切な指導を受けることで、より効果的にストレッチを行うことができます。

9. 四十肩・五十肩でやってはいけないこと

四十肩・五十肩の痛みは、日常生活に大きな支障をきたすものです。適切な対処で早期回復を目指すことが重要ですが、一方で、悪化させてしまう行動もあります。ここでは、四十肩・五十肩になった際にやってはいけないことを解説します。

9.1 痛みに耐えて無理に動かす

四十肩・五十肩になった際にやってはいけないことの一つが、痛みに耐えて無理に動かすことです。四十肩・五十肩は炎症が起きている状態です。無理に動かすと炎症が悪化し、痛みがさらに強くなる可能性があります。また、関節や組織を傷つけてしまう恐れもあります。

9.1.1 安静時の注意点

安静にすることも重要ですが、長時間同じ姿勢を続けることも避けましょう。同じ姿勢を続けると、肩関節周囲の筋肉が硬くなり、血行が悪化し、回復を遅らせる可能性があります。定期的に姿勢を変えたり、軽いストレッチを行うようにしましょう。

9.1.2 運動時の注意点

運動は、四十肩・五十肩の回復に効果的ですが、痛みが出る範囲での運動は避けましょう。痛みが強い場合は、運動を中止し、安静にすることが大切です。また、急に激しい運動をすることも避け、徐々に運動強度を上げていくようにしましょう。

9.2 自己流のリハビリやマッサージ

インターネットや書籍などで紹介されている自己流のリハビリやマッサージは、症状を悪化させる可能性があります。自分の状態に合っていない方法を行うと、炎症を悪化させたり、組織を傷つける可能性があります。リハビリやマッサージは、専門家の指導のもと行うようにしましょう。

9.2.1 間違ったストレッチ

ストレッチは四十肩・五十肩の回復に有効ですが、間違った方法で行うと逆効果になることがあります。痛みが出るほどのストレッチや、反動をつけて行うストレッチは避けましょう。正しいストレッチ方法を専門家に指導してもらうことが大切です。

9.2.2 自己判断でのマッサージ

自己判断でのマッサージも危険です。炎症が起きている部分を強くマッサージすると、症状を悪化させる可能性があります。マッサージは専門家に行ってもらうようにしましょう。

9.3 冷やしすぎ、温めすぎ

四十肩・五十肩になった初期は炎症が起きているため、患部を冷やすことが効果的です。しかし、冷やしすぎると血行が悪化し、回復を遅らせる可能性があります。また、慢性期になると温める方が効果的ですが、温めすぎると炎症が悪化する可能性があります。適切な温度で冷やす、温めることが大切です。

| 時期 | 適切な対応 | やってはいけないこと |

|---|---|---|

| 初期 | 15~20分程度のアイシング | 長時間冷やす、凍傷になるほど冷やす |

| 慢性期 | 40℃程度の温熱療法 | 熱すぎるお湯に浸かる、低温やけどになるほど温める |

9.4 放置する

四十肩・五十肩は自然に治ることもありますが、放置すると症状が慢性化し、日常生活に支障をきたす可能性があります。早期に適切な対処をすることで、回復を早めることができます。少しでも違和感を感じたら、早めに専門家に相談しましょう。

これらの点に注意し、適切な治療とセルフケアを行うことで、四十肩・五十肩の痛みを軽減し、早期回復を目指しましょう。自己判断せず、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

10. まとめ

四十肩・五十肩は、肩関節周囲炎の俗称で、中高年に多く発症する疾患です。加齢による組織の老化や血行不良などが原因と考えられており、四十肩と五十肩に医学的な違いはありません。発症年齢の目安によって呼び方が変わるだけで、症状や治療法はほぼ同じです。

症状は、肩の痛みや可動域制限で、初期症状は軽い痛みから始まり、急性期には激しい痛みで夜も眠れないほどになることもあります。慢性期になると痛みは軽減しますが、可動域制限が残り、日常生活に支障をきたす場合もあります。回復期には徐々に可動域が改善していきます。

四十肩・五十肩の予防には、日頃から肩甲骨を動かすストレッチや、肩周りの血行を良くする運動が効果的です。また、正しい姿勢を保つことや、重いものを持ち上げるときは注意することも大切です。症状が現れた場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。無理に動かすと症状が悪化する場合があるので、痛みが強い場合は安静にすることも重要です。

コメントを残す