つらい五十肩の痛み、どうすればいいの?と悩んでいませんか? このページでは、五十肩の原因別に最適なセルフケアの方法を詳しく解説します。五十肩とは何か、その症状やなりやすい人の特徴から、加齢、炎症、運動不足、姿勢、怪我など、様々な原因に合わせた効果的な対処法を学ぶことができます。炎症期、凍結期、回復期それぞれの段階に合わせたストレッチやトレーニング、日常生活での注意点など、実践的な情報が満載です。もう五十肩で悩まない!適切なセルフケアで早期改善を目指し、快適な毎日を取り戻しましょう。さらに、五十肩を予防するためのポイントや、痛みが強い時の対処法、セルフケアで改善しない場合の対応についてもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

1. 五十肩とは?

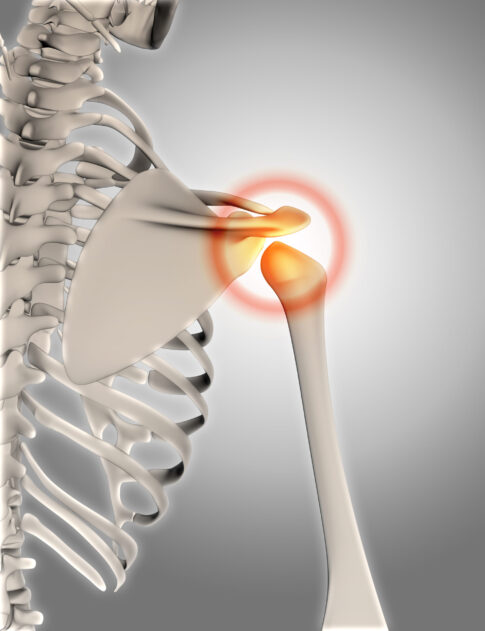

五十肩とは、正式には肩関節周囲炎と呼ばれる、肩関節とその周辺組織に炎症や痛みが生じる疾患です。40代から50代に多く発症することから、五十肩と呼ばれていますが、厳密に年齢が限定されているわけではありません。30代や60代以降で発症することもあります。肩の痛みや動きの制限が主な症状で、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。自然に治癒することもありますが、適切なケアを行わないと痛みが長引いたり、肩関節の動きが制限されたままになる可能性もあるため、早期の対処が重要です。

1.1 五十肩の症状

五十肩の症状は、炎症の進行度合いによって大きく3つの時期に分けられます。それぞれの時期によって症状の特徴が異なります。

| 時期 | 症状 | 期間 |

|---|---|---|

| 炎症期 | 安静時にもズキズキとした強い痛みがあり、夜間や就寝時に痛みが悪化することがあります。肩を動かすと激痛が走り、腫れや熱感を伴うこともあります。 | 数週間~数ヶ月 |

| 凍結期 | 痛みは軽減してきますが、肩関節の動きが制限され、腕を上げたり、後ろに回したりすることが困難になります。日常生活動作にも支障が出始めます。 | 数ヶ月~半年 |

| 回復期 | 肩の痛みや動きの制限が徐々に改善していきます。時間をかけて適切なケアを続けることで、ほとんどの場合、肩の機能は回復します。 | 数ヶ月~1年以上 |

1.2 五十肩になりやすい人の特徴

五十肩は誰にでも起こりうる疾患ですが、特に以下のような特徴を持つ人は注意が必要です。

- 40代~50代の人:加齢に伴う肩関節周囲の組織の変性が原因となることが多いです。

- 女性:男性よりも女性に多く発症する傾向があります。ホルモンバランスの変化が影響していると考えられています。

- 糖尿病、甲状腺疾患などの持病がある人:これらの疾患は五十肩のリスクを高める可能性があります。

- デスクワークなど、長時間同じ姿勢で作業をする人:肩関節周囲の筋肉が硬くなり、血行が悪くなることで炎症を起こしやすくなります。

- 運動不足の人:肩関節周囲の筋肉が弱くなり、肩関節を安定させることができなくなるため、炎症を起こしやすくなります。

- 精神的なストレスを抱えている人:ストレスは筋肉の緊張を高め、血行不良を招き、五十肩の発症リスクを高める可能性があります。

これらの特徴に当てはまる方は、日頃から肩関節のケアを心がけ、五十肩の予防に努めることが大切です。また、少しでも肩に違和感を感じたら、早めに専門家へ相談しましょう。

2. 五十肩の主な原因

五十肩は、様々な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。主な原因としては、加齢による変化、肩関節周囲の炎症、運動不足、不良姿勢、怪我などが挙げられます。これらの原因が単独で、あるいは複数組み合わさって五十肩を引き起こすのです。

2.1 加齢による変化

年齢を重ねると、肩関節周囲の組織の柔軟性が低下し、血行も悪くなりやすくなります。特に40代以降は、肩の筋肉や腱、靭帯などが老化によって硬くなり、炎症を起こしやすくなるため、五十肩を発症するリスクが高まります。また、加齢に伴い、骨密度が低下することも、五十肩の発症に影響を与えている可能性があります。

2.2 肩関節周囲の炎症

肩関節周囲の組織に炎症が生じると、痛みや腫れ、肩の動きの制限といった症状が現れます。この炎症は、腱板炎や滑液包炎といった肩関節周囲の疾患によって引き起こされる場合や、過度な運動や外傷がきっかけとなる場合もあります。炎症が長引くと、肩関節の周囲が癒着し、肩の動きがさらに制限される凍結肩に移行することもあります。

2.3 運動不足

普段から肩をあまり動かさない生活を送っていると、肩関節周囲の筋肉が弱くなり、関節の安定性が低下します。肩関節の安定性が低下すると、関節に負担がかかりやすく、炎症や痛みが発生しやすくなります。また、運動不足は血行不良にもつながり、肩関節周囲の組織への栄養供給が不足し、組織の修復が遅れる原因にもなります。

2.4 不良姿勢

デスクワークやスマートフォンの長時間使用など、現代の生活習慣は不良姿勢になりやすい環境です。日頃から正しい姿勢を意識することが大切です。

2.5 怪我

転倒やスポーツなどによる肩への外傷は、肩関節周囲の組織に損傷を与え、炎症を引き起こす原因となります。骨折や脱臼などの大きな怪我だけでなく、軽微な打撲や捻挫でも、五十肩のきっかけとなることがあります。怪我をした後は、適切な処置と安静が必要です。

| 原因 | 詳細 | 予防策 |

|---|---|---|

| 加齢による変化 | 肩関節周囲の組織の柔軟性低下、血行不良、骨密度低下 | バランスの良い食事、適度な運動 |

| 肩関節周囲の炎症 | 腱板炎、滑液包炎、過度な運動、外傷 | 適切な運動量、ウォーミングアップ、クールダウン |

| 運動不足 | 肩関節周囲の筋肉の弱化、関節の安定性低下、血行不良 | 定期的な運動、ストレッチ |

| 不良姿勢 | 猫背、巻き肩、肩甲骨の位置のずれ | 姿勢の矯正、ストレッチ |

| 怪我 | 転倒、スポーツ外傷、打撲、捻挫 | 安全対策、適切な運動フォーム |

これらの原因を理解し、適切なセルフケアや予防を行うことで、五十肩の早期改善や発症予防に繋がります。ご自身の状態に合った適切な対処法を選択することが重要です。

3. 五十肩のセルフケア方法 原因別に適切な対処法を選択

五十肩のセルフケアは、その原因や症状の進行度合いに合わせて適切な方法を選択することが重要です。それぞれの時期に合わせたセルフケアを行うことで、痛みを軽減し、早期回復を目指しましょう。

3.1 炎症期のセルフケア(痛みや腫れが強い時期)

炎症期は、痛みが強く、肩関節周囲に炎症が生じている時期です。この時期のセルフケアは、痛みの軽減と炎症を抑えることを最優先に考えます。

3.1.1 痛みの軽減を最優先!安静とアイシング

炎症期の最も重要なセルフケアは安静です。痛みが強い場合は、肩を動かすことを控え、安静を保ちましょう。 また、アイシングも効果的です。氷水を入れたビニール袋などをタオルで包み、15~20分程度、肩に当てて冷やします。アイシングは、炎症を抑え、痛みを和らげる効果があります。

3.1.2 無理のない範囲での肩甲骨のストレッチ

安静を保ちつつ、痛みを感じない範囲で肩甲骨を動かすストレッチも有効です。肩甲骨を上下、左右、回すように動かしてみましょう。ただし、痛みを感じる場合は無理に行わないように注意してください。

3.2 凍結期のセルフケア(肩関節の動きが制限される時期)

凍結期は、肩関節の動きが制限され、腕を上げたり回したりすることが難しくなる時期です。この時期のセルフケアは、肩関節の柔軟性を高め、可動域を広げることを目標とします。

3.2.1 温熱療法で血行促進

温熱療法は、血行を促進し、肩関節の動きをスムーズにする効果があります。蒸しタオルや温湿布などを利用して、肩関節周囲を温めましょう。入浴も効果的です。湯船に浸かって肩関節を温め、リラックスさせましょう。

3.2.2 関節可動域を広げるストレッチ

痛みのない範囲で、肩関節の可動域を広げるストレッチを行いましょう。腕を前後に振ったり、回したりする運動、壁や机を使って腕を上げる運動などが効果的です。無理に動かすと痛みが増す可能性があるので、自分のペースでゆっくりと行うことが大切です。

| ストレッチの種類 | 方法 | 回数 |

|---|---|---|

| 振り子運動 | 体を前かがみにし、腕をだらりと下げて、前後に小さく振る。 | 10回程度 |

| 壁登り運動 | 壁に手をつけ、指を少しずつ上に登らせていく。 | 無理のない範囲で |

| タオルストレッチ | タオルの両端を持ち、背中で上下に動かす。 | 10回程度 |

3.3 回復期のセルフケア(肩の動きが徐々に回復する時期)

回復期は、肩の動きが徐々に回復していく時期です。この時期のセルフケアは、肩関節の安定性と筋力を取り戻すことに重点を置きます。

3.3.1 筋力トレーニングで肩関節の安定化

軽いダンベルやチューブなどを用いた筋力トレーニングは、肩関節の安定性を高める効果があります。インナーマッスルを鍛えるトレーニングも効果的です。ただし、痛みが出ない範囲で行うように注意しましょう。

| トレーニングの種類 | 方法 | 回数 |

|---|---|---|

| チューブトレーニング | チューブを引っ張ることで肩周りの筋肉を鍛える。 | 10回程度 |

| ダンベルトレーニング | 軽いダンベルを使って肩の筋肉を鍛える。 | 10回程度 |

3.3.2 日常生活動作の改善

日常生活動作の中で、肩に負担をかけない動き方を意識することも重要です。重いものを持ち上げるときや、高いところのものを取るときは、姿勢に気を付け、無理な動きをしないようにしましょう。また、適度な休憩を取り入れることも大切です。

これらのセルフケアは、五十肩の症状緩和に役立ちますが、自己判断で行うのではなく、必要に応じて専門家のアドバイスを受けるようにしてください。

4. 五十肩のセルフケアで注意すべき点

五十肩のセルフケアは、症状の改善に役立ちますが、適切な方法で行わないと逆効果になる場合もあります。痛みを悪化させたり、回復を遅らせたりしないよう、以下の点に注意しましょう。

4.1 痛みが強い時の対処法

セルフケア中に強い痛みを感じた場合は、直ちに運動を中止してください。痛みが引かない場合は、無理に続けずに安静を保ちましょう。アイシングも効果的です。炎症を抑え、痛みを和らげる効果が期待できます。痛みが続く場合は、自己判断せずに専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

4.2 セルフケアで改善しない場合

セルフケアを続けていても症状が改善しない場合や、悪化する場合は、自己判断でケアを続けるのは危険です。医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。五十肩と似た症状を持つ他の疾患の可能性もあります。自己判断による誤ったセルフケアは、症状を悪化させる可能性があります。適切な医療機関への受診が重要です。

4.3 適切な運動強度と頻度

セルフケアで大切なのは、適切な運動強度と頻度を保つことです。痛みを感じない範囲で、無理のない運動を心がけましょう。毎日同じ運動を行うのではなく、休息日を設けることも重要です。過度な運動は、炎症を悪化させ、痛みを増強させる可能性があります。自分の体に耳を傾け、適切な運動量を調整しましょう。

4.4 ストレッチ時の注意点

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 反動をつけない | 反動をつけてストレッチを行うと、筋肉や関節を痛める可能性があります。ゆっくりと、呼吸を止めずに、静止した状態でストレッチを行いましょう。 |

| 痛みのない範囲で行う | 痛みを感じるまでストレッチを行うのは逆効果です。痛みが出ない範囲で、心地よいと感じる程度で行いましょう。 |

| 正しい姿勢で行う | 誤った姿勢でストレッチを行うと、効果が薄れるだけでなく、身体を痛める可能性があります。正しい姿勢を意識して行いましょう。動画や書籍などを参考にすると良いでしょう。 |

4.5 温熱療法とアイシングの使い分け

温熱療法とアイシングは、五十肩のセルフケアにおいて重要な役割を果たしますが、それぞれ適切な時期と方法があります。急性期(炎症期)には、炎症を抑えるためにアイシングを行いましょう。慢性期(凍結期、回復期)には、血行を促進するために温熱療法が効果的です。自分の症状に合わせて使い分けることが重要です。

4.6 生活習慣の改善

五十肩の改善・予防には、生活習慣の改善も重要です。十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動を心がけましょう。良質な睡眠は、身体の修復を促し、回復力を高めます。また、栄養バランスの良い食事は、健康な身体を維持するために不可欠です。適度な運動は、血行を促進し、肩関節の柔軟性を維持するのに役立ちます。

これらの点に注意しながらセルフケアを行い、五十肩の早期改善を目指しましょう。ただし、自己判断は禁物です。少しでも不安を感じたら、医療機関を受診するようにしてください。

5. 五十肩の予防方法

五十肩は、一度発症すると日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。適切な予防策を講じることで、発症リスクを低減し、健康な肩関節を維持することが可能です。ここでは、五十肩の予防に効果的な方法をご紹介します。

5.1 適度な運動

肩関節周囲の筋肉を強化し、柔軟性を維持することは、五十肩の予防に非常に重要です。適度な運動は、血行を促進し、肩関節の動きをスムーズにする効果も期待できます。ウォーキングや水泳などの全身運動に加え、肩甲骨を動かす体操やストレッチを積極的に取り入れましょう。

5.1.1 肩甲骨を意識した運動

肩甲骨周りの筋肉を鍛えることで、肩関節の安定性を高めることができます。腕立て伏せやダンベル体操などの筋力トレーニングは、適切な負荷で行うことが大切です。また、肩回しや肩甲骨はがしなどのストレッチも効果的です。これらの運動は、無理のない範囲で行い、痛みを感じた場合はすぐに中止してください。

5.1.2 運動の頻度と強度

| 運動の種類 | 頻度 | 強度 |

|---|---|---|

| ウォーキング | 週3~5回 | やや速歩き |

| 水泳 | 週2~3回 | 無理のない距離 |

| 筋力トレーニング | 週2~3回 | 10回を2~3セット |

| ストレッチ | 毎日 | 気持ち良いと感じる程度 |

5.2 正しい姿勢

猫背や巻き肩などの不良姿勢は、肩関節への負担を増大させ、五十肩のリスクを高めます。デスクワークやスマートフォンの使用時は特に姿勢に気を付け、背筋を伸ばし、肩甲骨を寄せることを意識しましょう。また、長時間同じ姿勢を続ける場合は、定期的に休憩を取り、軽いストレッチを行うようにしてください。

5.2.1 日常生活での姿勢のポイント

- 立っている時:耳、肩、腰、膝、くるぶしが一直線になるように意識する。

- 座っている時:深く座り、背もたれに寄りかかり、足を床につける。

- 寝ている時:仰向けで寝る場合は、膝の下にクッションを敷くと腰への負担が軽減される。

5.3 ストレッチ

肩関節周囲の筋肉の柔軟性を維持することは、五十肩の予防に不可欠です。肩甲骨を動かすストレッチや腕を回すストレッチなど、様々なストレッチを組み合わせて行うことで、より効果的に柔軟性を高めることができます。入浴後など、体が温まっている時に行うと効果的です。ただし、痛みを感じる場合は無理に行わず、専門家に相談しましょう。

5.3.1 効果的なストレッチ方法

- 肩回し:腕を大きく回すことで、肩関節の可動域を広げます。

- 肩甲骨はがし:肩甲骨を意識的に動かすことで、周囲の筋肉の柔軟性を高めます。

- タオルストレッチ:タオルを使って腕を伸ばすことで、肩関節の可動域を広げます。

これらの予防方法を実践することで、五十肩の発症リスクを軽減し、健康な肩を維持することができます。日頃から意識して生活に取り入れてみてください。

6. 五十肩におすすめの市販薬

五十肩の痛みや炎症を和らげるために、市販薬を使用することもできます。適切な市販薬を選ぶことで、セルフケアの効果を高めることが期待できます。ただし、市販薬はあくまで対症療法であり、根本的な治療ではありません。痛みが強い場合や長引く場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。

6.1 痛み止め(内服薬)

五十肩の痛みには、鎮痛効果のある内服薬が有効です。主な成分とその特徴をまとめました。

| 成分 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| アセトアミノフェン | 比較的副作用が少なく、胃への負担も軽い鎮痛剤です。 | 長期間の服用や過剰摂取は肝臓に負担をかける可能性があります。用法・用量を守って服用しましょう。 |

| イブプロフェン | 痛みや炎症を抑える効果があります。解熱作用も持ち合わせています。 | 胃痛や吐き気などの副作用が現れる場合があります。空腹時の服用は避けましょう。 |

| ロキソプロフェンナトリウム | 鎮痛効果が高く、速効性があります。 | イブプロフェンと同様に、胃腸障害などの副作用に注意が必要です。 |

それぞれの薬には特徴や副作用がありますので、薬剤師に相談したり、添付文書をよく読んでから服用するようにしましょう。

6.2 湿布薬(外用薬)

痛む部分に直接貼る湿布薬も効果的です。冷湿布と温湿布を使い分け、症状に合わせた適切な選択をしましょう。

6.2.1 冷湿布

炎症が強い時期におすすめです。炎症を抑え、痛みを和らげる効果があります。炎症による熱感や腫れが強い場合は、冷湿布を使用することで患部を冷却し、症状の悪化を防ぎます。

6.2.2 温湿布

血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。肩こりが強い場合や、慢性的な痛みに悩まされている場合は、温湿布が適しています。また、痛みが強い時期を過ぎ、肩の動きが悪くなっている場合にも効果的です。

湿布薬も内服薬と同様に、使用上の注意をよく読んでから使用しましょう。また、同じ場所に長時間貼り続けると、皮膚かぶれを起こす可能性がありますので、定期的に貼り替えるようにしてください。

市販薬を使用しても痛みが改善しない場合や、症状が悪化する場合は、医療機関を受診しましょう。自己判断で治療を続けると、症状が悪化したり、回復が遅れる可能性があります。

7. 医療機関を受診すべきケース

セルフケアを試みても症状が改善しない場合や、悪化する場合には、医療機関への受診が必要です。自己判断でケアを続けると、症状を悪化させる可能性もありますので、適切なタイミングで専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

7.1 受診の目安となる症状

以下の症状が現れた場合は、医療機関への受診を検討してください。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 激しい痛み | 夜間も痛みで眠れない、日常生活に支障が出るほどの強い痛みがある場合。 |

| 腕のしびれや脱力感 | 肩の痛みだけでなく、腕にしびれや力が入らないなどの神経症状がある場合。 |

| 発熱 | 肩の痛みとともに発熱がある場合、感染症などの他の病気が隠れている可能性があります。 |

| 外傷 | 転倒や事故など、明らかな外傷がきっかけで肩に痛みが出た場合。骨折や脱臼などの可能性があります。 |

| セルフケアで改善しない | 適切なセルフケアを続けていても、症状が改善しない、または悪化する場合は、他の原因が考えられます。 |

| 日常生活に支障が出る | 着替えや髪をとかす、物を持ち上げるなどの日常生活動作が困難な場合。 |

7.2 医療機関での治療

医療機関では、症状や原因に合わせて様々な治療法が選択されます。

7.2.1 薬物療法

痛みや炎症を抑えるために、鎮痛剤や消炎鎮痛剤、湿布薬などが処方されます。痛みや炎症が強い場合には、ステロイド注射を行うこともあります。

7.2.2 リハビリテーション

肩関節の動きを改善し、筋力を取り戻すためのリハビリテーションが行われます。理学療法士による指導のもと、ストレッチや筋力トレーニング、関節可動域訓練などを行います。

7.2.3 その他の治療法

症状によっては、温熱療法や電気療法、超音波療法などの物理療法や、神経ブロック注射などが行われることもあります。医師と相談の上、適切な治療法を選択することが大切です。

五十肩は自然に治癒するケースも多いですが、適切な治療を行うことで、痛みや機能障害を軽減し、早期回復を目指すことができます。自己判断せずに、医療機関を受診し、専門家の適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

8. まとめ

五十肩は、中高年に多く発症する肩関節の痛みや運動制限を伴う疾患です。加齢や炎症、運動不足、不良姿勢、怪我などが原因で発症し、痛みの程度や可動域の制限によって炎症期、凍結期、回復期に分けられます。それぞれの時期に合わせた適切なセルフケアを行うことが重要です。

炎症期には、痛みと炎症を抑えるためにアイシングと安静を最優先し、無理のない範囲で肩甲骨のストレッチを行いましょう。凍結期には、温熱療法で血行を促進し、関節可動域を広げるストレッチを徐々に始めます。回復期には、筋力トレーニングで肩関節を安定させ、日常生活動作の改善を目指します。ストレッチは、肩甲骨はがしやゴムチューブを使ったものが効果的です。バンテリンなどの市販薬も痛みの緩和に役立ちます。

セルフケアを行う際の注意点として、痛みが強い場合は無理をせず、医療機関への相談も検討しましょう。また、五十肩は再発しやすい疾患でもあるため、日頃から適度な運動、正しい姿勢、ストレッチなどで予防することも大切です。セルフケアと予防を組み合わせて、健康な肩関節を維持しましょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

コメントを残す