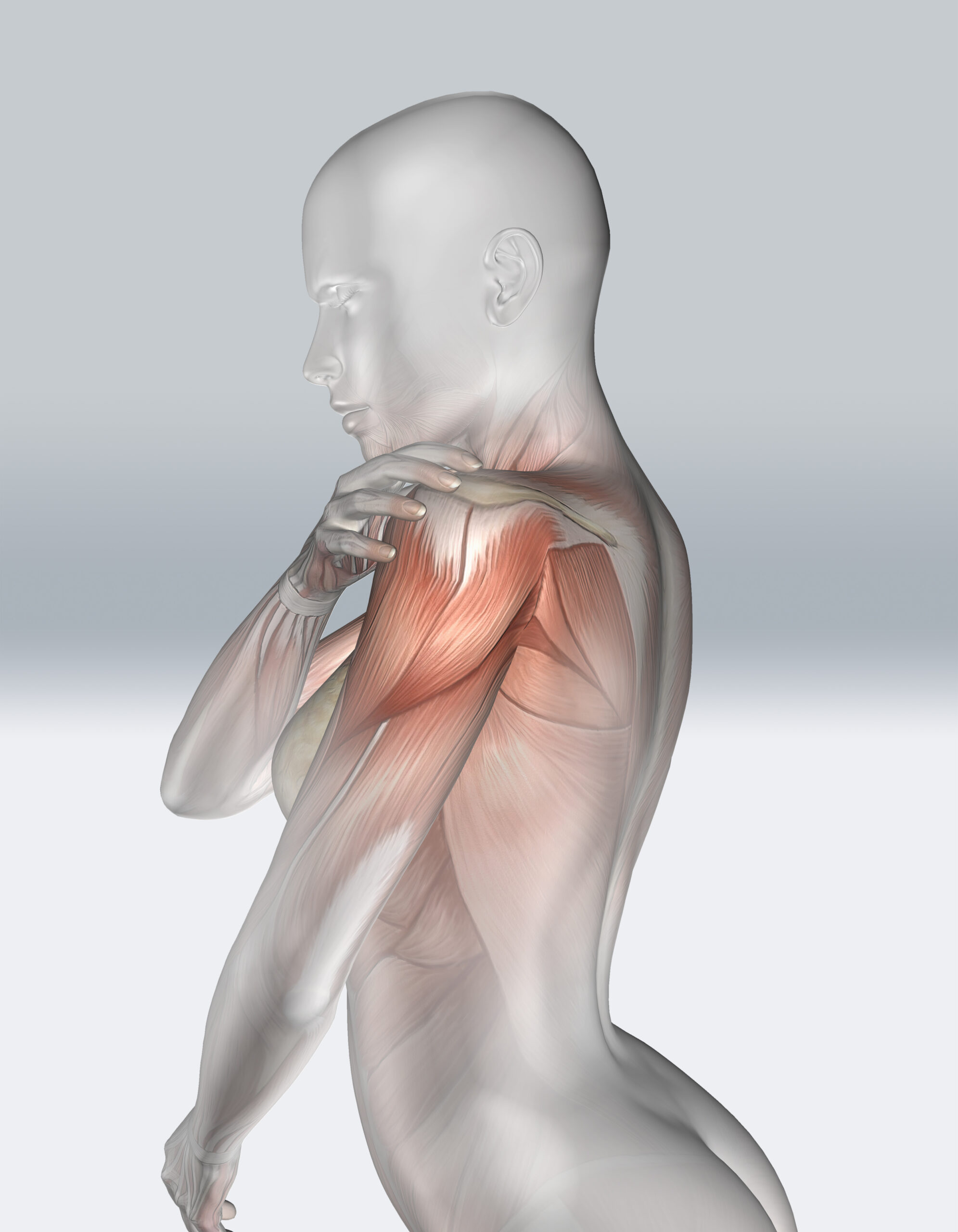

五十肩の痛みで、どこが痛むのかわからず、不安を感じていませんか?肩を動かすたびにズキッと響く痛みや、夜間のうずきに悩まされ、日常生活に支障が出ている方も少なくないでしょう。肩の前面、外側、後ろ側、さらには腕や肘にまで広がる痛みは、五十肩の典型的な症状かもしれません。なぜこのような痛みが生じるのか、そしてその痛みを整骨院でどのように根本的に改善していくことができるのか、疑問に思われている方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、五十肩で痛くなる場所を具体的に特定し、それぞれの痛みの特徴を詳しく解説いたします。また、その痛みの原因がどこにあるのかを深く掘り下げて理解することで、ご自身の症状に対する不安を解消し、適切な対処法を見つける手助けとなるでしょう。整骨院で行われる問診や検査、手技療法、骨格矯正、運動療法といった専門的な改善アプローチを通じて、五十肩の痛みを和らげ、再発しにくい身体へと導くための具体的な方法をご紹介します。さらに、ご自宅でできる効果的なセルフケアについても詳しく解説していますので、この記事を読み終える頃には、五十肩の痛みを乗り越え、再びスムーズな日常を取り戻すための具体的なヒントが得られているはずです。

1. 五十肩とはどんな症状か

1.1 五十肩の基本的な理解

五十肩は、正式には肩関節周囲炎と呼ばれる症状の総称です。一般的に40代から60代の方に多く見られるため「五十肩」という通称が広く使われています。この症状は、肩関節の周囲にある腱や靭帯、関節包といった組織に炎症が起こり、痛みと肩の動きの制限が生じることが特徴です。

主な症状としては、肩を動かしたときに感じる痛みや、じっとしていても感じる鈍い痛みがあります。特に、夜間に痛みが強くなる夜間痛は、五十肩に悩む多くの方が経験する特徴的な症状の一つです。また、腕を上げる、後ろに回す、服を着替えるといった日常生活の動作が困難になる可動域の制限も顕著に現れます。これは、肩関節の組織が炎症によって硬くなり、スムーズな動きが妨げられるためです。

五十肩は、放置すると症状が長引き、肩の動きがさらに悪化してしまう可能性があります。そのため、症状に気づいた際には、適切なケアや専門家への相談を検討することが大切です。

1.2 五十肩の症状が進行する段階

五十肩の症状は、一般的に三つの段階を経て進行すると言われています。それぞれの段階で痛みの性質や肩の状態が異なり、適切な対処法も変わってきます。

| 段階 | 症状の特徴 | 主な状態 |

|---|---|---|

| 急性期(炎症期) | 激しい痛みが特徴で、特に夜間や安静時にも痛みが現れることがあります。肩を少し動かすだけでも強い痛みを感じ、腕を上げるなどの動作が困難になります。炎症が強く、肩関節の組織が敏感になっている時期です。 | 肩関節周囲の炎症が強く、痛みが最も強い時期です。肩の可動域は徐々に制限され始めます。 |

| 慢性期(拘縮期) | 急性期の激しい痛みは徐々に落ち着いてきますが、肩の動きの制限(拘縮)が顕著になります。肩が固まったような感覚があり、腕を上げたり回したりする動作がさらに難しくなります。日常生活での不便さが増す時期です。 | 炎症は和らぎますが、関節包や周囲の組織が硬くなり、肩の動きが大きく制限されます。痛みは動作時に感じることが多いです。 |

| 回復期 | 痛みはほとんどなくなり、徐々に肩の動きが改善していく時期です。ただし、完全に元の状態に戻るまでには時間がかかることもあります。この段階では、肩の柔軟性を取り戻すための積極的なケアが重要になります。 | 肩の組織が柔軟性を取り戻し始め、可動域が徐々に回復していきます。適切な運動やストレッチによって改善を促進できます。 |

これらの段階は個人差があり、必ずしも全ての人が同じように進行するわけではありません。しかし、ご自身の症状がどの段階にあるのかを理解することは、適切な対処法を選ぶ上で非常に役立ちます。

2. 五十肩で痛くなる場所を特定

五十肩の痛みは、ただ肩が痛いというだけでなく、その痛む場所によって症状の特徴や、どの動作で特に辛く感じるかが異なります。ご自身の痛みがどの部分に現れているのかを理解することは、適切なケアや改善への第一歩となります。

ここでは、五十肩で特に痛くなりやすい具体的な場所とその特徴について詳しくご説明いたします。

2.1 肩関節の前面に現れる痛み

肩関節の前面、具体的には鎖骨の下から上腕の付け根にかけて痛みが現れることがあります。この場所の痛みは、腕を前に上げる動作で特に強く感じられることが多いです。例えば、棚の上の物を取ろうとする、洗濯物を干す、あるいはパソコンのキーボードを打つといった日常的な動作で痛みを感じやすくなります。

また、この部分の痛みは夜間痛として現れることも少なくありません。寝返りを打ったり、腕の位置を変えたりする際にズキズキとした痛みで目が覚めてしまうこともあります。

2.2 肩関節の外側に現れる痛み

肩関節の横側、ちょうど三角筋のあたりに痛みを感じるケースも多く見られます。この場所の痛みは、腕を横に開く動作で痛みを感じやすいのが特徴です。例えば、髪をとかす、服の袖を通す、カバンを横から持つといった動作で、肩の横側に鋭い痛みや重だるさを感じることがあります。

この痛みは、腕を真横に上げる際に特に顕著で、一定の角度を超えると急に痛みが強くなり、それ以上腕が上がらなくなる「疼痛性弧」と呼ばれる現象が起こることもあります。

2.3 肩関節の後ろ側に現れる痛み

肩関節の後ろ側、肩甲骨の縁や肩の裏側に痛みが生じることもあります。この場所の痛みは、腕を後ろに回す動作で特に痛みが出やすい傾向があります。例えば、背中のファスナーを上げる、ブラジャーのホックを留める、ズボンのポケットに手を入れるといった動作で、肩の後ろに引っ張られるような痛みや、鈍い痛みを感じることがあります。

このタイプの痛みは、肩甲骨の動きが制限されている場合にも関連が深く、肩甲骨周囲の筋肉の緊張が原因となっていることも考えられます。

2.4 腕や肘に広がる関連痛

五十肩の痛みは、肩関節だけでなく、肩の炎症が神経を刺激し、腕全体や肘にまで痛みが広がることがあります。これを「関連痛」または「放散痛」と呼びます。

肩の痛みがひどくなると、腕が重だるく感じたり、肘のあたりがズキズキしたり、しびれ感を伴うこともあります。これは、肩関節周囲の組織の炎症が、腕へ伸びる神経に影響を与えているためと考えられます。

ご自身の痛みが肩だけでなく、腕や肘にまで広がっている場合は、五十肩が進行している可能性も考えられますので、注意が必要です。

以下に、五十肩で痛む場所と、それに伴う主な痛みの特徴をまとめました。

| 痛む場所 | 主な痛みの特徴 | 痛みを感じやすい動作の例 |

|---|---|---|

| 肩関節の前面 | 腕を前に上げる動作で強く、夜間痛も現れやすい | 棚の物を取る、洗濯物を干す、キーボード操作 |

| 肩関節の外側 | 腕を横に開く動作で強く、ある角度で痛みが強まる | 髪をとかす、服の袖を通す、カバンを持つ |

| 肩関節の後ろ側 | 腕を後ろに回す動作で強く、引っ張られるような痛み | 背中のファスナーを上げる、ブラジャーのホックを留める |

| 腕や肘(関連痛) | 肩の痛みと連動して腕全体や肘に重だるさ、しびれ感 | 特定の動作というより、肩の動きに伴って広がる |

3. 五十肩の痛みの原因を探る

五十肩の痛みは、単に肩関節に問題があるだけでなく、様々な要因が複雑に絡み合って発生することがほとんどです。ここでは、その主な原因について詳しく見ていきましょう。

3.1 肩関節周囲の炎症と組織の損傷

五十肩の痛みの多くは、肩関節を構成する腱や靭帯、関節包といった組織に炎症が起こり、損傷していることが直接的な原因となります。特に、肩の動きをスムーズにする重要な役割を担う組織に問題が生じやすいのです。

| 原因となる主な組織 | 状態 | 痛みや症状への影響 |

|---|---|---|

| 腱板(けんばん) | 炎症、部分的な損傷、石灰沈着 | 腕を上げたり、回したりする動作で特に強い痛みを感じます。夜間痛の原因にもなります。 |

| 関節包(かんせつほう) | 炎症、拘縮(こうしゅく)、癒着(ゆちゃく) | 肩全体が硬くなり、可動域が著しく制限されます。特に腕を後ろに回す動作が困難になることが多いです。 |

| 滑液包(かつえきほう) | 炎症(滑液包炎) | 肩に圧痛があり、特定の動きで鋭い痛みを感じることがあります。 |

これらの組織に炎症が起こると、痛みが生じるだけでなく、組織が硬くなり、やがて関節の動きが制限される「拘縮」へと進行することがあります。拘縮が起こると、さらに痛みが増し、日常生活に大きな支障をきたすようになるのです。

3.2 不良姿勢と筋肉の緊張

五十肩は、肩関節そのものの問題だけでなく、日頃の姿勢の歪みや、それによって生じる筋肉の過度な緊張が深く関わっていることが少なくありません。特に現代社会では、以下のような姿勢が肩への負担を増やしています。

- 長時間のデスクワークによる猫背

- スマートフォンの使いすぎによる巻き肩

- 片側に重心をかける癖

これらの不良姿勢は、肩甲骨の動きを制限し、首から肩にかけての筋肉(僧帽筋、菱形筋、肩甲挙筋など)を常に緊張させます。筋肉が緊張し続けると、血行が悪くなり、疲労物質が蓄積されやすくなります。その結果、肩関節周囲の組織に栄養が行き届きにくくなり、炎症が起こりやすくなったり、治りにくくなったりする原因となるのです。肩甲骨の動きが悪くなることで、腕を上げる際に肩関節に無理な力がかかり、腱板などの損傷リスクも高まります。

3.3 加齢による組織の変性

五十肩が40代から60代の方に多く見られるのは、加齢に伴う身体組織の変化が大きく影響しているためです。年齢を重ねるにつれて、肩関節を構成する腱や靭帯、関節包といった組織は、以下のような変性を起こしやすくなります。

- 弾力性の低下

- 水分量の減少

- 組織の脆弱化(ぜいじゃくか)

これらの変化により、若い頃には問題なかったような些細な動きや負担でも、組織が損傷しやすくなります。例えば、腕を勢いよく上げたり、重いものを持ち上げたりした際に、これまで以上に組織に負担がかかり、炎症や微細な損傷を引き起こしやすくなるのです。また、加齢とともに全身の血行や代謝も低下しやすくなるため、一度損傷した組織の修復に時間がかかったり、炎症が慢性化しやすくなったりすることも、五十肩の症状を長引かせる一因となります。

4. 整骨院での五十肩改善アプローチ

五十肩の痛みは、日常生活に大きな支障をきたします。整骨院では、単に痛む場所への対処だけでなく、その痛みがどこから来ているのか、なぜ改善しないのかという根本的な原因を特定し、身体全体を考慮したアプローチで改善を目指します。ここでは、整骨院で行われる主な改善アプローチについて詳しくご説明いたします。

| アプローチの種類 | 主な目的 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 問診と検査 | 痛みの根本原因の特定 | 発症時期、痛む動作、生活習慣、視診、触診、可動域検査など |

| 手技療法 | 筋肉と関節の調整 | 硬くなった筋肉をほぐし、関節の動きと柔軟性を改善 |

| 骨格矯正 | 身体のバランス改善 | 姿勢の歪みを整え、肩関節への負担を軽減 |

| 運動療法とストレッチ指導 | 可動域改善と再発予防 | 自宅でできる体操やストレッチ、日常生活での注意点の指導 |

4.1 問診と検査で痛みの根本原因を特定

五十肩の改善において、まず重要となるのが丁寧な問診と詳細な検査です。いつから痛むのか、どのような動作で痛みを感じるのか、痛みの程度や性質、過去の病歴や生活習慣など、患者様の状況を詳しくお伺いします。さらに、肩関節の視診や触診、可動域の確認、特定の動作での痛みの有無などを多角的に検査し、痛みの原因がどこにあるのか、どの組織が影響を受けているのかを正確に把握します。

この段階で、五十肩の進行度合いや炎症の有無、筋肉や関節の具体的な状態を把握することで、その方に最適な施術計画を立てることが可能になります。一人ひとりの異なる状態に合わせたアプローチを行うことが、改善への第一歩となります。

4.2 手技療法による筋肉と関節の調整

問診と検査で特定された痛みの原因に対し、整骨院では手技療法を用いて、硬くなった筋肉や動きの悪い関節を丁寧に調整していきます。五十肩では、肩関節周囲の筋肉(回旋筋腱板など)が硬くなったり、炎症を起こしたりしていることが多く、これが痛みの原因や可動域制限につながります。

手技療法では、肩や首、背中などの関連する筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、痛みの緩和を図ります。また、肩関節や肩甲骨の動きをスムーズにするための関節モビリゼーションなども行い、本来の関節の動きを取り戻し、柔軟性を向上させることを目指します。痛みを伴わない範囲で、無理なく慎重に進めていくことが大切です。

4.3 骨格矯正で身体のバランスを改善

五十肩の痛みは、肩関節だけの問題ではなく、全身の骨格の歪みや不良姿勢が影響していることがあります。例えば、猫背や巻き肩といった姿勢は、肩関節に過度な負担をかけ、五十肩の発症や悪化を招く可能性があります。

整骨院では、骨盤や背骨の歪み、肩甲骨の位置など、身体全体のバランスを評価し、必要に応じて骨格矯正を行います。骨格の歪みを整えることで、肩関節への負担が軽減され、筋肉の緊張も和らぎやすくなります。身体の土台からバランスを整えることで、肩関節がスムーズに動くようになり、痛みの根本的な改善につながります。

4.4 運動療法とストレッチ指導

整骨院での施術と並行して、ご自宅でできる運動療法やストレッチの指導も重要なアプローチです。施術で改善された肩関節の可動域や筋肉の状態を維持し、さらに向上させるために、患者様ご自身で行うセルフケアが不可欠となります。

痛みのない範囲で無理なく行えるストレッチや、肩関節周囲の筋力を維持・向上させるための軽い体操などを、個々の状態に合わせて具体的に指導いたします。これにより、肩の柔軟性が高まり、血行が促進され、痛みの緩和だけでなく、五十肩の再発予防にもつながります。日常生活での姿勢の意識や動作の注意点なども含め、総合的なアドバイスを提供することで、長期的な改善をサポートいたします。

5. 五十肩の痛みを和らげるセルフケア

五十肩の痛みを軽減し、回復を早めるためには、ご自宅でできるセルフケアも非常に重要です。ただし、無理は禁物です。ご自身の痛みの状態をよく観察し、痛みを感じる手前で止めることを意識してください。無理なセルフケアは、かえって症状を悪化させる可能性がありますので、慎重に行いましょう。

5.1 痛みのない範囲でのストレッチ

五十肩の回復には、肩関節の可動域を少しずつ広げていくストレッチが効果的です。しかし、痛みを感じる手前で止めることが鉄則です。決して我慢して無理に行わないでください。

| ストレッチの種類 | 具体的な方法 | 目的とポイント |

|---|---|---|

| 振り子運動(コッドマン体操) | 前かがみになり、痛む方の腕をだらんと垂らします。そのまま振り子のようにゆっくりと前後に揺らしたり、円を描くように回したりします。 | 肩関節の重力による牽引で、関節の隙間を広げ、筋肉の緊張を和らげることが目的です。力を抜いて、腕の重みだけで行うのがポイントです。 |

| 壁を使った指でのぼり棒運動 | 壁の前に立ち、痛む方の手の指を壁に当てます。指を一本ずつゆっくりと上へ這わせるようにして、腕を上げていきます。 | 肩関節の屈曲(腕を上げる動き)の可動域を、無理なく安全に広げることを目指します。痛みを感じたらすぐに中止し、それ以上は上げないでください。 |

| タオルを使った内外旋運動 | タオルを両手で持ち、背中に回します。痛くない方の手でタオルを引っ張りながら、痛む方の腕をゆっくりと内外に動かします。 | 肩関節の内旋・外旋(腕を内側・外側にひねる動き)の可動域を広げます。痛くない方の手で補助することで、負担を軽減しながら行えます。 |

これらのストレッチは、毎日少しずつ継続することが大切です。短時間でも良いので、習慣化することで、徐々に肩の動きがスムーズになることが期待できます。

5.2 温めて血行を促進する

五十肩の痛みがある程度落ち着いた慢性期には、肩周りを温めることで血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎ、痛みの軽減につながることが期待できます。ただし、炎症が強い急性期に温めると、かえって痛みが悪化する場合があるため注意が必要です。

| 温める方法 | 効果と注意点 | |

|---|---|---|

| 蒸しタオル | 濡らしたタオルを電子レンジで温め、肩に乗せます。 | 手軽に肩を温め、筋肉の緊張を和らげます。やけどに注意し、熱すぎないか確認してから使用してください。 |

| 入浴 | 湯船にゆっくりと浸かり、全身を温めます。 | 全身の血行が促進され、肩の筋肉もリラックスしやすくなります。半身浴も効果的です。 |

| 温湿布 | 市販の温湿布を肩に貼ります。 | 手軽に長時間温めることができます。肌に合うものを選び、かぶれに注意してください。 |

ご自身の肩に熱感がある、ズキズキと強い痛みがあるといった場合は、温めることを避け、整骨院にご相談ください。慢性的な肩の凝りや鈍い痛みがある場合に、温めるケアが適しています。

5.3 日常生活での注意点と姿勢の意識

日々の生活の中でのちょっとした習慣や姿勢が、五十肩の痛みに大きく影響します。意識的に改善することで、肩への負担を減らし、痛みの悪化を防ぐことができます。

| 場面 | 具体的な工夫と意識 | |

|---|---|---|

| 睡眠時 | 仰向けで寝る場合は、肩の下に薄いタオルを敷くなどして、肩が床に沈み込まないように調整します。横向きで寝る場合は、痛む肩を上にして寝ると、重みで負担がかかりにくくなります。抱き枕を使うと楽になることもあります。 | 肩に負担がかからない寝姿勢を見つけることが大切です。寝返りが打ちにくい場合は、無理に同じ姿勢を保つ必要はありません。 |

| カバンを持つとき | 片方の肩にばかり負担がかかるショルダーバッグや重いリュックサックは避け、できるだけ両肩に均等に重さがかかるように工夫してください。可能であれば、手提げかばんやキャリーケースを利用するのも良いでしょう。 | 肩への局所的な負担を軽減することが重要です。重い荷物を持つ際は、腕だけでなく体全体を使うように意識しましょう。 |

| パソコン作業時 | デスクワークが多い方は、猫背にならないように意識し、肘が直角になるように椅子の高さを調整しましょう。画面との距離も適切に保ち、首や肩に負担がかからない姿勢を心がけてください。 | 正しい姿勢を保つことが、肩への負担を減らす上で非常に大切です。定期的に休憩を取り、肩を回すなどしてリフレッシュしましょう。 |

| 重いものを持つとき | 重いものを持ち上げる際は、腕だけでなく体全体、特に下半身の力を使うように意識し、肩への負担を最小限に抑えましょう。無理な体勢で持ち上げないように注意してください。 | 肩関節への急激な負荷を避けることが大切です。必要であれば、誰かに手伝ってもらうことも検討してください。 |

日常生活の中でのこれらの意識は、五十肩の回復だけでなく、再発予防にもつながります。ご自身の生活習慣を見直し、できることから少しずつ改善していくことをおすすめします。

6. まとめ

五十肩は、肩関節の前面、外側、後ろ側など様々な場所に痛みを引き起こし、時には腕や肘にまで関連痛が広がることもあります。これらの痛みは、肩関節周囲の炎症や組織の損傷、不良姿勢による筋肉の緊張、そして加齢に伴う組織の変性など、複数の要因が複雑に絡み合って発生することが多いです。痛みの場所を特定し、その根本原因を深く理解することが、改善への重要な第一歩となります。

整骨院では、お客様一人ひとりの状態を詳細に把握するため、丁寧な問診と検査を行います。これにより、痛みの真の原因を突き止め、それに基づいた最適なアプローチをご提案いたします。手技療法による筋肉や関節の調整、骨格矯正による身体のバランス改善、そして運動療法やストレッチ指導を通じて、単に痛みを和らげるだけでなく、根本からの改善を目指します。

また、ご自宅でのセルフケアも、五十肩の改善には欠かせません。痛みのない範囲でのストレッチや、患部を温めて血行を促進すること、そして日常生活での姿勢を意識することは、症状の緩和と再発予防に繋がります。専門家による施術とご自身のセルフケアを組み合わせることで、より効果的な改善が期待できます。

五十肩の痛みでお悩みでしたら、我慢せずに専門家にご相談ください。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

コメントを残す