「五十肩の痛みで夜も眠れない」「肩が上がらなくて日常生活に支障が出ている」そんなあなたのために、この記事では五十肩の原因と自宅でできる即効性のある対処法をまとめました。五十肩とは何か、その症状や進行段階、痛みの原因を詳しく解説します。さらに、痛みが強すぎる時の応急処置や、自宅でできるストレッチ、温熱療法、ツボ押し、テーピングなどの効果的な対処法もご紹介します。また、五十肩を悪化させないための予防法や、専門家による治療法についても触れているので、つらい五十肩の痛みから解放され、快適な生活を取り戻すための一助となるでしょう。

1. 五十肩とは?痛すぎるその症状

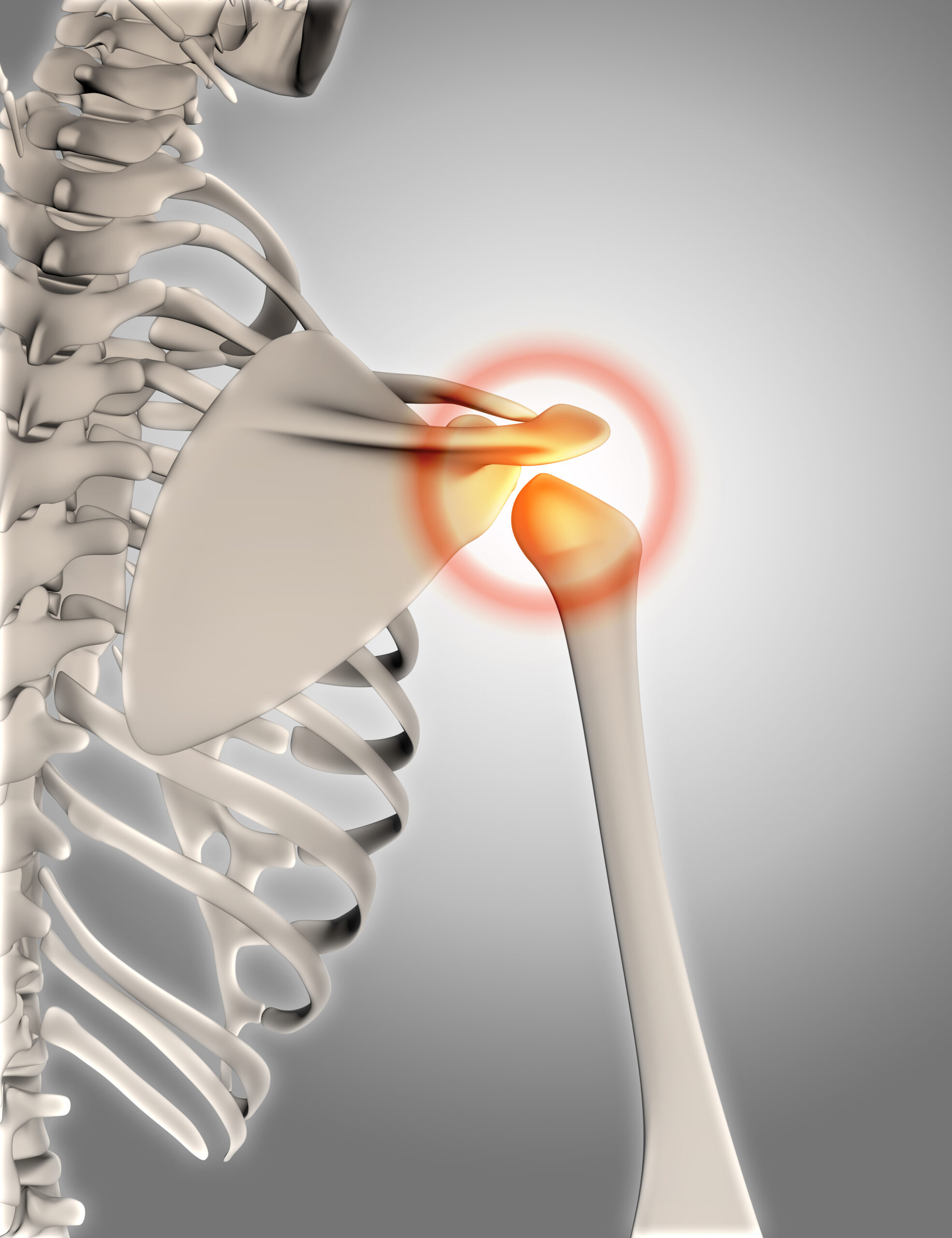

五十肩とは、正式には肩関節周囲炎と呼ばれる、肩関節の痛みや運動制限を引き起こす疾患です。40代から50代に多く発症することから、五十肩と呼ばれていますが、30代や60代以降に発症することもあります。肩関節の動きが悪くなるだけでなく、安静時や夜間にも強い痛みを感じることもあり、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。

1.1 五十肩の症状

五十肩の主な症状は、肩関節の痛みと運動制限です。痛みは、肩の前面や側面、時には腕や背中にも広がることがあります。また、夜間や安静時に痛みが強くなる傾向があり、睡眠を妨げることもあります。運動制限は、腕を上げること、後ろに回すこと、外側に広げることなどが困難になります。洋服の着脱や髪をとかすといった日常動作にも支障をきたすことがあります。

五十肩の症状は、炎症の程度や期間、個々の体質などによって大きく異なります。以下に、主な症状をまとめました。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 痛み | 肩関節周囲の痛み。動作時だけでなく、安静時や夜間にも痛みを感じることがあります。 |

| 運動制限 | 腕を上げたり、回したり、外側に広げたりする動作が制限されます。 |

| こわばり | 肩関節が硬く感じ、スムーズに動かせません。 |

| 筋力低下 | 肩周囲の筋肉が弱くなり、力が入りにくくなります。 |

| しびれ | 肩や腕にしびれを感じることがあります。 |

1.2 五十肩の進行段階

五十肩は、一般的に以下の3つの段階に分けられます。それぞれの段階によって症状や痛みの程度が変化します。

| 段階 | 期間 | 症状 |

|---|---|---|

| 炎症期(急性期) | 約2~3週間 | 強い痛みと炎症が特徴です。少し動かすだけでも激痛が走り、夜間痛も激しいです。肩関節の動きが制限され始めます。 |

| 拘縮期(慢性期) | 約3~6ヶ月 | 炎症は落ち着いてきますが、肩関節周囲の組織が硬くなり、運動制限が顕著になります。痛みは炎症期に比べると軽減しますが、動かすと痛みを感じます。日常生活に支障が出やすい時期です。 |

| 回復期(回復期) | 約6ヶ月~2年 | 徐々に肩関節の動きが回復し、痛みも軽減していきます。個人差がありますが、ほとんどの場合、自然に治癒していきます。ただし、適切なケアをしないと、痛みが残ったり、動きが完全に回復しないこともあります。 |

これらの進行段階はあくまで目安であり、個人差があります。また、適切な治療やリハビリを行うことで、回復期間を短縮したり、後遺症を防ぐことができます。

2. 痛すぎる五十肩の原因

五十肩の痛みは、実に様々な要因が複雑に絡み合って引き起こされます。加齢による変化だけが原因ではなく、生活習慣や過去のケガなども関係していることがあります。痛みの根本原因を探ることは、効果的な対処法を見つける第一歩と言えるでしょう。

2.1 加齢による組織の老化

年齢を重ねると、肩関節周辺の組織も老化していきます。腱や靭帯、関節包などの組織は柔軟性を失い、弾力性が低下することで、炎症や痛みを引き起こしやすくなります。特に、40代以降は組織の老化が顕著になるため、五十肩を発症するリスクが高まります。加齢による変化は自然な現象ですが、適切なケアを行うことで、症状の進行を遅らせたり、痛みを軽減したりすることが可能です。

2.2 肩関節の使いすぎ

野球やバレーボール、水泳などのスポーツ、あるいは重い荷物を頻繁に持ち上げる作業など、肩関節を過度に使うことも五十肩の原因となります。繰り返しの動作や負荷によって、肩関節周辺の組織に炎症や損傷が生じ、痛みが発生するのです。特に、同じ動作を長時間続けることは、肩への負担を大きくするため、注意が必要です。

2.3 運動不足

肩関節をあまり動かさない生活も、五十肩のリスクを高めます。運動不足になると、肩関節周辺の筋肉が衰え、関節の安定性が低下します。その結果、肩関節が不安定になり、ちょっとした動作でも痛みを感じやすくなるのです。適度な運動は、肩関節の柔軟性を維持し、周りの筋肉を強化するためにも重要です。

2.4 不良姿勢

猫背や巻き肩などの不良姿勢も、五十肩の原因の一つです。姿勢が悪いと、肩関節周辺の筋肉や靭帯に負担がかかり、血行不良や炎症を引き起こしやすくなります。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用などは、不良姿勢になりがちなので、意識的に正しい姿勢を保つように心がけましょう。

2.5 ケガ

過去に肩を脱臼したり、骨折したりした経験がある場合、そのケガが原因で五十肩を発症することがあります。ケガによって肩関節周辺の組織が損傷し、炎症が慢性化することで、痛みが長引く可能性があります。過去のケガが原因となっている場合は、そのケガの治療歴も考慮しながら、適切な対処法を選択することが重要です。

2.6 ストレス

ストレスは、自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高める原因となります。肩周辺の筋肉が緊張することで、血行が悪くなり、肩こりや五十肩の痛みを悪化させることがあります。ストレスをうまく管理することも、五十肩の予防や改善に繋がります。

2.7 ホルモンバランスの乱れ

特に女性の場合、更年期を迎えると女性ホルモンの分泌量が減少します。このホルモンバランスの乱れが、肩関節周辺の組織の炎症を促進し、五十肩の痛みを誘発または悪化させる一因となることがあります。更年期障害の症状の一つとして、五十肩の痛みが現れる場合もあるため、注意が必要です。

2.8 糖尿病などの疾患

糖尿病などの疾患が、五十肩の発症リスクを高める可能性が指摘されています。高血糖状態が続くと、血管が傷つきやすく、血行不良が起こりやすくなります。その結果、肩関節周辺の組織への栄養供給が不足し、炎症や痛みが発生しやすくなるのです。糖尿病などの基礎疾患がある場合は、その治療と並行して五十肩のケアを行うことが大切です。

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 加齢による組織の老化 | 腱や靭帯、関節包などの組織の柔軟性・弾力性の低下 |

| 肩関節の使いすぎ | 繰り返しの動作や負荷による炎症や損傷 |

| 運動不足 | 肩関節周辺の筋肉の衰え、関節の不安定化 |

| 不良姿勢 | 肩関節周辺への負担増加、血行不良、炎症 |

| ケガ | 過去の脱臼や骨折による組織の損傷、炎症の慢性化 |

| ストレス | 自律神経の乱れ、筋肉の緊張、血行不良 |

| ホルモンバランスの乱れ | 女性ホルモンの減少による炎症促進 |

| 糖尿病などの疾患 | 高血糖による血管損傷、血行不良、栄養不足 |

3. 五十肩の痛みが強すぎる時の対処法

五十肩の痛みは、特に急性期には耐え難いほど強くなることがあります。夜も眠れないほどの激痛に襲われる方も少なくありません。ここでは、痛みが強すぎる時の応急処置と、自宅でできる効果的な対処法についてご紹介します。

3.1 痛みが強すぎる時の応急処置

鋭い痛みを感じた時は、まず炎症を抑えることが大切です。以下の2つの方法を組み合わせて行うと効果的です。

3.1.1 アイシング

氷水を入れたビニール袋や保冷剤をタオルで包み、痛む部分に15~20分程度当てて冷やします。冷やしすぎると凍傷の恐れがあるので、時間を守りましょう。 また、同じ場所に長時間当て続けず、時間を置いて再度冷やすようにしてください。

3.1.2 痛み止め

市販の鎮痛剤を服用することで、痛みを和らげることができます。用法・用量を守って服用し、痛みが続く場合は医師に相談しましょう。 ロキソニンSなどのNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)は炎症を抑える効果も期待できますが、胃腸障害などの副作用が出る場合があるので、空腹時の服用は避け、胃薬と併用するなどの対策をとりましょう。

3.2 自宅でできる効果的な対処法

痛みが少し落ち着いてきたら、自宅でできる以下の対処法を試してみましょう。ただし、痛みが増強する場合はすぐに中止し、無理はしないでください。

3.2.1 ストレッチ

肩関節の可動範囲を広げ、筋肉の緊張を和らげるために、無理のない範囲でストレッチを行いましょう。痛みを感じない範囲で、ゆっくりと呼吸をしながら行うことが大切です。

| ストレッチの種類 | 方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 振り子運動 | 体を前かがみにし、リラックスした状態で腕を振り子のように前後に、左右に、そして円を描くように動かします。 | 勢いをつけすぎず、小さな動きから始めましょう。 |

| タオルストレッチ | タオルの両端を持ち、背中に回し、上下に動かします。 | 肩甲骨を意識して動かすようにしましょう。 |

| 壁押しストレッチ | 壁に手を当て、痛みの出ない範囲で徐々に手を上に上げていきます。 | 無理に腕を上げようとせず、心地よい範囲で止めましょう。 |

3.2.2 温熱療法

温めることで血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎ、痛みが軽減されます。蒸しタオルや温湿布などを使い、肩や首を温めましょう。低温やけどに注意し、熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。

3.2.3 ツボ押し

肩こりや五十肩に効果があるとされるツボを刺激することで、痛みを和らげることができます。肩井(けんい)、天宗(てんそう)などのツボを優しく押してみましょう。ツボの位置がわからない場合は、専門書などを参考にしたり、専門家に相談したりすることをおすすめします。

3.2.4 テーピング

テーピングは、肩関節をサポートし、動きを制限することで痛みを軽減する効果が期待できます。キネシオロジーテープなどを使い、適切な貼り方を理解した上で使用しましょう。 ドラッグストアなどで入手できますが、自己流で貼ると逆効果になる場合もあるので、専門家に相談するのが安心です。

これらの対処法を試しても痛みが改善しない場合や、症状が悪化する場合は、医療機関への受診を検討しましょう。

4. 五十肩の痛みを悪化させないための予防法

五十肩の痛みは、再発することもあります。適切な予防策を講じることで、発症や再発のリスクを軽減し、健康な肩関節を維持することができます。日々の生活の中で、少し意識を変えるだけで大きな違いが生まれます。具体的な予防法を3つのポイントに絞って解説します。

4.1 適切な運動

肩関節の柔軟性を維持し、周りの筋肉を強化することは、五十肩の予防に非常に効果的です。肩甲骨を動かすことを意識した運動や、腕を大きく回す運動など、無理のない範囲で行いましょう。痛みがある場合は、無理せず中止し、痛みが引いてから再開することが大切です。

運動不足は、肩関節周囲の筋肉の衰えや血行不良を招き、五十肩のリスクを高めます。日常生活の中で、意識的に体を動かす習慣を身につけましょう。例えば、

- エレベーターではなく階段を使う

- こまめに休憩を取り、軽いストレッチを行う

- 散歩などの軽い運動を習慣づける

といった工夫が効果的です。

水泳は、肩関節への負担が少ないため、五十肩の予防に適した運動です。クロールや背泳ぎなど、様々な泳ぎ方で肩関節を動かすことで、柔軟性と筋力の維持に繋がります。ただし、無理なフォームや過度な練習は逆効果となる場合があるので、自分の体力に合わせた無理のない範囲で行うようにしましょう。

4.2 姿勢の改善

猫背などの不良姿勢は、肩関節に負担をかけ、五十肩の原因となることがあります。正しい姿勢を意識することで、肩関節への負担を軽減し、五十肩を予防することができます。

| 良い姿勢 | 悪い姿勢 |

|---|---|

| 背筋を伸ばし、あごを引く | 猫背、頭が前に出ている |

| 肩の力を抜いてリラックスする | 肩に力が入っている |

| 胸を張る | 背中が丸まっている |

デスクワークが多い方は、1時間に1回程度、立ち上がって軽いストレッチを行うなど、こまめに姿勢を変えることを意識しましょう。また、パソコンのモニターの高さを調整したり、適切な椅子を使用するなど、作業環境を整えることも重要です。

4.3 ストレッチ

肩関節の柔軟性を維持するために、ストレッチは非常に重要です。肩甲骨を動かすストレッチや、腕を回すストレッチなど、様々な種類のストレッチがあります。自分に合ったストレッチを選び、毎日継続して行うことで、五十肩の予防に繋がります。

4.3.1 効果的なストレッチの例

- 肩甲骨回し:両手を肩に置き、肘で円を描くように前後に回します。肩甲骨を意識して大きく動かすことがポイントです。

- 腕の振り子運動:体を前かがみにし、リラックスした状態で腕を前後に、左右に振ります。重力を使って腕を自然に揺らすことで、肩関節の周りの筋肉をほぐすことができます。

- タオルストレッチ:タオルの両端を持ち、頭の上を通して背中に回し、上下に動かします。肩甲骨の可動域を広げる効果があります。

これらのストレッチは、お風呂上がりなど、体が温まっている時に行うとより効果的です。ただし、痛みを感じる場合は無理せず中止しましょう。ストレッチは、五十肩の予防だけでなく、肩こりの解消にも効果があります。日々の生活に取り入れて、健康な肩を維持しましょう。

5. 医療機関での五十肩の治療法

五十肩の痛みがあまりにも辛い、もしくはなかなか改善しない場合は、医療機関を受診しましょう。医療機関では、症状や進行段階に合わせて様々な治療法が選択されます。適切な治療を受けることで、痛みを軽減し、肩関節の動きを改善することができます。

5.1 薬物療法

五十肩の痛みを抑えるためには、薬物療法が用いられます。主に次のような薬が処方されます。

| 薬の種類 | 効果 |

|---|---|

| 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | 炎症を抑え、痛みを軽減します。内服薬、外用薬(湿布など)があります。 |

| 鎮痛薬 | 痛みを軽減します。アセトアミノフェンなどが用いられます。 |

| 筋弛緩薬 | 肩周りの筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減します。 |

5.2 注射療法

薬物療法で効果が不十分な場合、注射療法が検討されます。以下のような注射療法があります。

| 注射の種類 | 効果 |

|---|---|

| 関節内注射 | ステロイド薬やヒアルロン酸などを肩関節内に直接注射することで、炎症を抑え、痛みを軽減し、関節の動きをスムーズにします。 |

| トリガーポイント注射 | 痛みの原因となっている筋肉の特定の部位(トリガーポイント)に局所麻酔薬などを注射することで、痛みを軽減します。 |

| 神経ブロック注射 | 痛みを伝えている神経に局所麻酔薬などを注射することで、痛みを遮断します。 |

5.3 リハビリテーション

五十肩の治療において、リハビリテーションは非常に重要です。肩関節の動きを改善し、再発を予防するために、理学療法士などの指導のもと、以下のようなリハビリテーションを行います。

5.3.1 運動療法

肩関節の可動域を広げるためのストレッチや、肩周りの筋肉を strengthening するためのトレーニングなどを行います。痛みを感じない範囲で、徐々に負荷を上げていきます。 関節可動域訓練、筋力強化訓練、機能訓練などがあります。

5.3.2 物理療法

温熱療法、冷却療法、電気刺激療法など、物理的な刺激を用いて、痛みを軽減し、治癒を促進します。温熱療法では、ホットパックやマイクロ波などを用いて肩関節を温め、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。冷却療法では、アイスパックなどを用いて肩関節を冷やし、炎症を抑え、痛みを軽減します。電気刺激療法では、低周波や干渉波などの電気を用いて、痛みを軽減し、筋肉の働きを改善します。

5.4 手術療法

上記のような保存療法で効果が得られない場合、手術療法が検討されることもあります。しかし、五十肩の手術は比較的まれです。関節鏡手術などが行われます。

6. 五十肩の痛みが強すぎる場合の病院の選び方

五十肩の痛みがあまりにも強い場合、適切な医療機関で診察を受けることが重要です。どの病院を選べば良いのか迷ってしまう方もいるかもしれません。そこで、五十肩の痛みが強すぎる場合の病院選びのポイントをいくつかご紹介します。

6.1 専門性の高い医師がいる病院を選ぶ

五十肩の治療には、専門的な知識と経験を持つ医師の診察が不可欠です。整形外科の中でも、特に肩関節の治療に力を入れている病院や、肩関節専門医がいる病院を選ぶと、より専門性の高い治療を受けることができます。病院のウェブサイトや医療情報サイトなどで、医師の専門分野や経歴を確認しておきましょう。

6.2 適切な検査・診断設備が整っている病院を選ぶ

五十肩の原因を正確に特定し、適切な治療を行うためには、レントゲン検査やMRI検査などの精密検査が必要となる場合があります。これらの検査設備が整っている病院を選ぶことで、スムーズな診断と治療に繋がります。また、超音波検査装置を導入している病院では、より詳細な肩関節の状態を把握できる場合もあります。

6.3 リハビリテーション設備が充実している病院を選ぶ

五十肩の治療において、リハビリテーションは非常に重要な役割を担います。理学療法士などの専門スタッフによるリハビリテーションが受けられる病院を選ぶようにしましょう。リハビリテーション設備が充実している病院では、運動療法や物理療法など、様々なリハビリテーションメニューを提供している場合が多いです。自分に合ったリハビリテーションを受けることで、痛みの軽減や肩関節の機能回復を促進することができます。

6.4 通院しやすい病院を選ぶ

五十肩の治療は、数ヶ月から1年以上かかる場合もあります。そのため、自宅や職場から通いやすい病院を選ぶことも重要なポイントです。通院の負担が大きすぎると、治療の継続が難しくなる可能性があります。アクセスの良さや診療時間なども考慮して、無理なく通院できる病院を選びましょう。

6.5 セカンドオピニオンの利用も検討する

現在の治療に不安を感じている場合や、他の医師の意見も聞いてみたい場合は、セカンドオピニオンの利用を検討してみましょう。セカンドオピニオンとは、現在治療を受けている医師とは別の医師に意見を求めることです。セカンドオピニオンを受けることで、より納得のいく治療法を選択できる可能性があります。

6.6 病院選びの際に確認しておきたいポイント

| 確認事項 | 詳細 |

|---|---|

| 医師の専門性 | 肩関節専門医、整形外科専門医の在籍の有無 |

| 検査・診断設備 | レントゲン、MRI、超音波検査装置の有無 |

| リハビリテーション設備 | 理学療法士の在籍、リハビリテーション室の有無、提供されているリハビリテーションメニュー |

| 通院の利便性 | 自宅や職場からの距離、診療時間、公共交通機関でのアクセス |

| セカンドオピニオンの可否 | セカンドオピニオンを受け付けているかどうかの確認 |

これらのポイントを参考に、ご自身の状況に合った病院を選び、適切な治療を受けて五十肩の痛みを改善していきましょう。

7. まとめ

五十肩は、中高年に多く発症する肩関節周囲炎のことで、肩の痛みや運動制限を引き起こします。進行段階によって症状は変化し、痛みが強すぎる場合もあります。その原因は加齢や使いすぎ、運動不足、不良姿勢、ケガ、ストレス、ホルモンバランスの乱れ、糖尿病などが考えられます。痛みが強すぎる時は、まずアイシングや市販の痛み止めなどで応急処置を行いましょう。自宅では、ストレッチや温熱療法、ツボ押し、テーピングなどが有効です。また、予防策として適切な運動や姿勢の改善、ストレッチも重要です。症状が改善しない場合は、医療機関を受診し、薬物療法、注射療法、リハビリテーションなどの適切な治療を受けるようにしてください。五十肩は早期発見・早期治療が大切です。お困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

コメントを残す