つらい肩こりには温めるケアが非常に効果的です。この記事では、なぜ温めることが肩こりに効くのか、そのメカニズムを詳しく解説します。さらに、自宅で簡単にできる温め方から、正しいケアの注意点、温めケアと組み合わせたいストレッチやマッサージ、そして慢性的な肩こりから解放されるための生活習慣まで、あなたの肩こりを楽にするための実践的なヒントを網羅的にご紹介します。この記事を読めば、つらい肩こりを根本から改善し、快適な毎日を送る道筋が見つかるでしょう。

1. つらい肩こりに温めるケアが効果的な理由

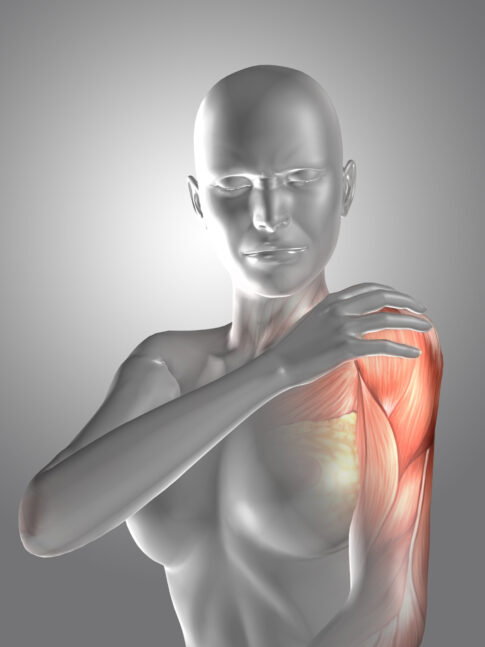

多くの方が悩まされているつらい肩こりには、温めるケアが非常に効果的です。なぜ温めることが肩こりの緩和につながるのか、そのメカニズムを詳しく見ていきましょう。

1.1 温めることで血行が促進されるメカニズム

肩こりの主な原因の一つは、肩や首周りの筋肉の血行不良です。筋肉が緊張すると血管が圧迫され、血液の流れが悪くなります。これにより、筋肉に必要な酸素や栄養が十分に届かなくなり、疲労物質が蓄積されやすくなります。

温めることで、血管が拡張し、血液の流れがスムーズになります。温熱刺激は、血管を広げる作用があるため、血流量が増加します。これにより、滞っていた疲労物質が排出されやすくなり、新鮮な酸素や栄養が筋肉の細胞へと供給されるようになるのです。

血行が促進されることで、筋肉の細胞が正常な機能を回復しやすくなり、肩こりの症状が和らぐことが期待できます。

1.2 硬くなった筋肉を温めて緩める効果

肩こりのある部位は、触ると筋肉が硬くこわばっていることがほとんどです。これは、長時間の同じ姿勢やストレスなどによって筋肉が過度に緊張し、柔軟性を失っている状態です。

温めることは、硬くなった筋肉の繊維を柔らかくし、柔軟性を取り戻すのに役立ちます。温熱が筋肉に伝わることで、筋肉の収縮が緩和され、こわばりが和らぎます。例えるなら、冷えて硬くなったバターを温めると柔らかくなるのと似ています。筋肉が緩むことで、肩の可動域が広がり、動きがスムーズになるため、痛みや不重感が軽減されるでしょう。

また、筋肉の柔軟性が向上することで、日常生活での肩への負担が軽減され、新たなこりを予防することにもつながります。

1.3 温熱によるリラックス効果と自律神経への影響

温めるケアは、単に体の生理的な変化だけでなく、心の状態にも良い影響を与えます。温かい感覚は、心身に深いリラックスをもたらし、ストレスの軽減につながります。

このリラックス効果は、私たちの自律神経にも良い影響を与えます。自律神経は、心臓の動きや呼吸、消化など、意識とは関係なく体の機能を調整している神経で、「交感神経」と「副交感神経」の二つがあります。交感神経は活動時に優位になり、副交感神経は休息時に優位になります。

ストレスや緊張が続くと交感神経が優位になりがちで、これが筋肉の緊張や血行不良を引き起こし、肩こりを悪化させる要因となります。温熱刺激は、副交感神経を優位にさせる働きがあるため、心身がリラックスし、筋肉の緊張が自然と和らぎます。

温熱が自律神経に与える影響を以下の表にまとめました。

| 温熱刺激 | 自律神経への影響 | 身体への効果 |

|---|---|---|

| 温かさを感じる | 副交感神経が優位になる | 血管が拡張し血行が促進される |

| 温かさを感じる | 副交感神経が優位になる | 心拍数が落ち着き、呼吸が深くなる |

| 温かさを感じる | 副交感神経が優位になる | 筋肉の緊張が和らぎ、リラックス状態になる |

このように、温めることは体の内側からリラックスを促し、肩こりの根本的な原因の一つであるストレスや緊張の緩和にもつながるのです。

2. 自宅で簡単にできる肩こり温めケア

つらい肩こりに悩んでいる場合でも、ご自宅で手軽に実践できる温めケアはたくさんあります。それぞれの方法には異なるメリットがあり、ご自身のライフスタイルや状況に合わせて選ぶことができます。ここでは、自宅で簡単にできる効果的な温めケアを具体的にご紹介します。

2.1 湯船に浸かる全身温め入浴法

全身の血行を促し、筋肉の緊張をほぐすのに最適な方法の一つが、湯船にゆっくりと浸かることです。肩こりの原因となる首や肩の筋肉だけでなく、全身が温まることで血流が促進され、疲労回復にもつながります。

湯温は38度から40度くらいのぬるめのお湯に、15分から20分程度を目安に浸かると良いでしょう。じんわりと体の芯まで温まる感覚を味わいながら、リラックス効果を高めることができます。入浴中に肩をゆっくり回したり、首を左右に傾けたりする簡単なストレッチを取り入れると、さらに効果が期待できます。

アロマオイルを数滴垂らしたり、お好みの入浴剤を使ったりすることで、香りの効果も加わり、より深いリラックスへと導かれます。湯船に浸かる際は、のぼせないようにこまめに水分補給をすることも大切です。

2.2 即効性あり!蒸しタオルを使った温め方

電子レンジで簡単に作れる蒸しタオルは、肩や首の気になる部分をピンポイントで温めるのに非常に効果的です。手軽に準備でき、温かさもすぐに感じられるため、急な肩こりにも対応できます。

清潔なタオルを水で濡らし、軽く絞ってから電子レンジで30秒から1分程度加熱します。加熱時間は、タオルの大きさや電子レンジのワット数によって調整してください。取り出す際は熱くなっているので、やけどに注意し、適度な温度に冷ましてから肩や首に当ててください。

蒸しタオルを肩に乗せ、その上から乾いたタオルを重ねると、温かさが長持ちします。冷めてきたら再度温め直すか、新しいものに交換しましょう。デスクワークの合間や就寝前など、短時間で手軽に温めたいときに特におすすめです。

2.3 手軽に使える使い捨てカイロや温熱シート

使い捨てカイロや温熱シートは、外出先や仕事中でも手軽に肩を温められる便利なアイテムです。持続的に温かさを感じられるため、冷えが原因の肩こり対策に役立ちます。

貼るタイプのカイロや温熱シートは、直接肌に貼らず、必ず衣類の上から貼るようにしてください。特に肩甲骨の間や首の付け根など、こりを感じる部分の衣類の上から貼ると効果的です。低温やけどを防ぐためにも、長時間同じ場所に貼り続けたり、就寝時に使用したりすることは避けてください。また、肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止しましょう。

様々な種類が販売されていますので、ご自身の肌質や温めたい時間に合わせて選ぶことができます。じんわりと続く温かさで、日中の肩の緊張を和らげましょう。

2.4 じんわり温める湯たんぽの活用法

湯たんぽは、じんわりと温かさが持続し、広範囲を長時間温めたい場合に適しています。電気を使わないため経済的で、繰り返し使えるエコな温めグッズとしても人気があります。

お湯の温度は、やけどの危険を避けるためにも40度から60度くらいを目安にし、必ず専用のカバーに入れて使用してください。就寝前に布団の中に入れて肩周りを温めたり、日中デスクワーク中にひざ掛けの下に置いて肩まで温めたりするのも良いでしょう。肩に直接乗せる場合は、重すぎないものを選び、負担にならないように注意してください。

湯たんぽの温かさは、体の奥まで届き、筋肉の緊張をゆっくりとほぐしてくれます。リラックス効果も高く、質の良い睡眠をサポートする役割も期待できます。

2.5 ドライヤーを使ったピンポイント温め

意外かもしれませんが、ドライヤーも手軽に肩を温めることができるアイテムです。特に、急な肩こりや、特定の筋肉をピンポイントで温めたい場合に役立ちます。

温風を直接肌に当てるのではなく、少し離れた場所から、心地よいと感じる程度の温かさで、肩や首の付け根に当ててください。同じ場所に長時間当て続けるとやけどの危険があるため、数秒ごとに場所をずらしながら、全体をじんわりと温めるようにしましょう。また、髪を乾かすときのように高温でなく、低温設定で使うのがおすすめです。

ドライヤーを使う際は、髪の毛が絡まないように注意し、火傷を防ぐために必ず距離を保つことが大切です。短時間で手軽に温めたいときに試してみてください。

3. 肩こりを温める際の正しい方法と注意点

3.1 効果的な温め時間と温度の目安

肩こりを効果的に和らげるためには、ただ温めるだけでなく、適切な時間と温度でケアすることが大切です。体が心地よいと感じる程度の温かさが理想的で、一般的には体温より少し高めの40℃前後の温度が血行促進に効果的とされています。温める時間としては、短すぎると効果が薄く、長すぎるとかえって疲労感が増したり、低温やけどのリスクが高まったりするため、10分から20分程度を目安にしてください。

以下に、温め方ごとの時間と温度の目安をまとめました。

| 温め方 | 温度の目安 | 時間の目安 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 湯船に浸かる入浴 | 38℃~40℃ | 15分~20分 | 全身を芯から温め、リラックス効果も期待できます。 |

| 蒸しタオル | 50℃~60℃ | 5分~10分 | 火傷に注意し、熱すぎないか確認してから使用してください。 |

| 使い捨てカイロ・温熱シート | 製品表示による | 製品表示による | 直接肌に貼らず、衣類の上から使用し、長時間同じ場所に当て続けないように注意してください。 |

| 湯たんぽ | 50℃~60℃ | 20分~30分 | タオルで包むなどして、肌に直接触れないようにしてください。就寝中の使用は低温やけどのリスクがあるため避けましょう。 |

| ドライヤー | 温風が心地よい程度 | 2分~3分 | 肌から20cm程度離し、一箇所に集中させず、常に動かしながら使用してください。 |

ご自身の体調や感覚に合わせて、無理のない範囲で調整することが最も重要です。熱すぎると感じたらすぐに中止し、冷えを感じる場合は再度温め直すなど、柔軟に対応してください。

3.2 温めるべきではないケースとは

肩こりには温めるケアが効果的ですが、症状によっては温めることが逆効果になる場合があります。誤った判断は症状の悪化につながる可能性もあるため、以下のケースに当てはまる場合は温めることを避けるようにしてください。

- 急性期の痛みや炎症がある場合

ぎっくり腰や寝違えのように、急に発症した痛みや、患部に熱を持っている、赤く腫れているといった炎症の兆候が見られる場合は、温めることで炎症が悪化する可能性があります。このような場合は、まずは冷やすことが推奨されます。 - 発熱している場合

風邪などで全身に発熱がある際に体を温めすぎると、体温がさらに上昇し、体調が悪化する恐れがあります。熱がある場合は無理に温めるケアは控えてください。 - 皮膚に異常がある場合

湿疹、かぶれ、傷、やけどなど、皮膚に何らかの異常がある部位を温めると、症状が悪化したり、感染のリスクが高まったりすることがあります。 - 打撲や捻挫などによる内出血がある場合

打ち身などで内出血している部位を温めると、血流が促進されて内出血が広がる可能性があります。まずは冷やして炎症と出血を抑えることが優先されます。 - 感覚が鈍くなっている場合や、持病がある場合

糖尿病や神経系の疾患をお持ちの方、あるいは高齢の方などで温感機能が低下している場合、熱さを感じにくく、低温やけどのリスクが高まります。ご自身の判断で温めるケアを行う前に、専門家へ相談することをおすすめします。 - 飲酒後や疲労が激しい時

飲酒後は血管が拡張しやすく、また疲労が激しい時は体調の変化に気づきにくいことがあります。このような状況での温めケアは、低温やけどなどのリスクを高める可能性があるため、注意が必要です。

上記に当てはまる場合や、温めても症状が改善しない、むしろ悪化すると感じる場合は、自己判断せずに専門家へ相談するようにしてください。

3.3 低温やけどを防ぐための注意点

肩こりケアで温熱を利用する際に、特に注意が必要なのが低温やけどです。低温やけどは、体温より少し高い程度の温度(一般的に44℃~50℃)に長時間触れ続けることで発生するやけどで、熱さを感じにくいため、気づかないうちに重症化してしまうことがあります。以下に、低温やけどを防ぐための具体的な注意点をご紹介します。

- 直接肌に当てない

使い捨てカイロや温熱シート、湯たんぽなどを使用する際は、必ず衣類やタオルで包むなどして、肌に直接触れないようにしてください。特に就寝中や長時間使用する際は、肌と熱源の間に十分な隔たりを設けることが重要です。 - 長時間同じ場所に当て続けない

同じ場所に熱源を当て続けると、皮膚の温度が徐々に上昇し、低温やけどのリスクが高まります。定期的に位置をずらしたり、数十分おきに休憩を挟んだりして、皮膚に熱がこもらないように注意してください。 - 就寝中は使用しない

寝ている間は感覚が鈍くなり、熱さを感じにくいため、低温やけどに気づくのが遅れる可能性が非常に高いです。使い捨てカイロや湯たんぽなどを就寝中に使用することは絶対に避けてください。 - 圧迫しない

締め付ける衣類やベルトなどで温熱器具を圧迫すると、熱が逃げ場を失い、皮膚の温度が異常に上昇することがあります。カイロなどを貼る際は、ゆとりのある服装を選ぶようにしてください。 - 感覚が鈍い人は特に注意する

糖尿病患者の方、高齢の方、乳幼児など、温感機能が低下している方は、熱さを感じにくいため、低温やけどのリスクが非常に高いです。これらの場合は、温熱器具の使用を控えるか、周囲の人がこまめに状態を確認するなど、細心の注意を払う必要があります。 - 体調が悪い時は使用しない

発熱時や飲酒後、疲労が激しい時など、判断力が低下している時や体調が優れない時は、低温やけどのリスクが高まります。このような状況での温熱ケアは避けるようにしてください。 - 使用中はこまめに確認する

温熱器具を使用している間は、定期的に皮膚の状態を確認し、少しでも熱すぎると感じたり、赤みやかゆみなどの異常が見られたりした場合は、すぐに使用を中止してください。

低温やけどは、初期症状が軽いため見過ごされがちですが、進行すると皮膚の深い部分まで損傷が及び、治りにくくなることがあります。安全に温めケアを行うために、これらの注意点をしっかりと守るようにしてください。

4. 温めるケアと組み合わせたい肩こり解消法

つらい肩こりには温めるケアが非常に有効ですが、それだけで根本的な改善を目指すのは難しい場合があります。温めて血行を促進し、筋肉を緩めた後は、さらに効果を高めるための他のケアを組み合わせることが大切です。ここでは、温めるケアと相乗効果を発揮する肩こり解消法をご紹介します。

4.1 温めた後に行う効果的なストレッチ

温めることで血行が良くなり、筋肉が柔軟になった状態は、ストレッチを行うのに最適なタイミングです。硬くなった筋肉が伸びやすくなっているため、より効果的に肩や首の可動域を広げ、筋肉の緊張を和らげることができます。ストレッチはゆっくりと、呼吸を意識しながら行い、痛みを感じる手前で止めるようにしましょう。

4.1.1 首のストレッチ

首のストレッチは、頭の重みを支える首への負担を軽減し、肩こりの緩和に役立ちます。座った状態でも立った状態でも行えます。

- 姿勢を正し、ゆっくりと頭を右に倒し、左側の首筋を伸ばします。左手で軽く頭を下に押さえると、より伸びを感じられます。

- 反対側も同様に行います。

- 次に、ゆっくりと頭を前に倒し、首の後ろ側を伸ばします。

- 最後に、ゆっくりと頭を後ろに倒し、首の前側を伸ばします。

- それぞれの体勢で、無理のない範囲で20秒から30秒キープしましょう。

4.1.2 肩甲骨周りのストレッチ

肩甲骨は多くの筋肉とつながっており、その動きが悪くなると肩こりの原因になります。肩甲骨を意識したストレッチは、背中全体の血行を促進し、肩こりの軽減につながります。

- 両腕を前に伸ばし、手のひらを内側に向けて指を組みます。

- 息を吐きながら、組んだ手を前に突き出すようにして、背中を丸め、肩甲骨の間を広げます。

- 次に、手のひらを外側に向け、腕を頭上に伸ばします。息を吸いながら、天井に向かって背筋を伸ばし、肩甲骨を引き上げます。

- 最後に、両腕を後ろに組み、胸を張るようにして肩甲骨を寄せます。

- これらの動作を数回繰り返しましょう。

これらのストレッチは、温まった体で行うことで、より深く筋肉にアプローチし、柔軟性を高めることができます。

4.2 血行促進を促すマッサージのコツ

温めて血行が良くなった状態でマッサージを行うと、筋肉の緊張がさらにほぐれやすくなり、疲労物質の排出も促されます。ご自身でできる簡単なセルフマッサージのコツをご紹介します。

4.2.1 マッサージの基本とポイント

マッサージを行う際は、以下の点に注意しましょう。

- 指の腹を使う: 爪を立てず、指の腹や親指の付け根など、広い面を使って圧をかけます。

- 心地よい圧で: 痛みを感じるほどの強い圧は避け、心地よいと感じる程度の強さで行います。

- ゆっくりと揉みほぐす: 急激な動きではなく、ゆっくりと円を描くように、または一定方向に押すように揉みほぐします。

- マッサージオイルやクリームを使う: 滑りが良くなり、肌への摩擦を減らしながら、よりスムーズにマッサージできます。

4.2.2 効果的なセルフマッサージの箇所と方法

| マッサージ箇所 | 方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 首の付け根 | 首の後ろ、髪の生え際あたりから肩に向かって、両手の指の腹で優しく揉みほぐします。 | 首を少し前に倒すと、筋肉が緩みやすくなります。 |

| 肩の上部 | 片方の手で反対側の肩を掴み、指の腹でゆっくりと円を描くように揉みほぐします。 | 肩の筋肉が盛り上がっている部分を中心に、心地よい圧で行いましょう。 |

| 肩甲骨の内側 | 腕を前に回し、反対側の手で肩甲骨の内側を触れるようにして、親指でゆっくりと押します。 | 手の届く範囲で、特に凝りを感じる部分を重点的に行います。 |

これらのマッサージは、入浴後や温熱ケアの直後に行うと、より効果を実感しやすいでしょう。

4.3 日頃の姿勢改善で肩こり予防

温めるケアやストレッチ、マッサージは、つらい肩こりを一時的に和らげるのに役立ちますが、根本的な原因にアプローチするには、日頃の姿勢を見直すことが不可欠です。正しい姿勢を意識することで、首や肩への負担を減らし、肩こりの予防につながります。

4.3.1 座っている時の正しい姿勢

デスクワークなどで長時間座る機会が多い方は、特に姿勢に注意が必要です。

- 椅子の選び方と座り方: 背もたれのある椅子を選び、深く腰掛けます。背筋を伸ばし、お尻が椅子の奥に当たるように座りましょう。

- 足の位置: 足の裏全体が床にしっかりとつくように椅子の高さを調整します。足が浮いてしまう場合は、フットレストなどを活用しましょう。

- デスクとの距離: デスクとお腹の間に握りこぶし一つ分くらいのスペースを空け、肘が自然に90度くらいに曲がる位置でキーボードやマウスを操作できるように調整します。

- ディスプレイの位置: ディスプレイは目線と同じ高さか、やや下になるように調整します。目とディスプレイの距離は40cmから70cm程度が目安です。

4.3.2 立っている時の正しい姿勢

立っている時も、姿勢を意識することで、体への負担を軽減できます。

- 重心の位置: 足の裏全体に均等に体重がかかるように意識します。

- 体の軸: 耳、肩、腰、膝、くるぶしが一直線になるようなイメージで立ちます。

- 顎を引く: 顎を軽く引き、首の後ろを長く保つように意識しましょう。

こまめに姿勢をチェックし、意識的に正しい姿勢を保つ習慣をつけることが大切です。

4.4 質の良い睡眠と十分な休息の重要性

睡眠は、日中に活動した体と心を休ませ、回復させるための大切な時間です。質の良い睡眠がとれていないと、筋肉の緊張が解けず、疲労が蓄積し、肩こりを悪化させる原因となります。温めるケアと合わせて、睡眠の質を高めることも意識しましょう。

4.4.1 睡眠の質を高めるためのポイント

- 寝具の見直し: 枕の高さや硬さ、マットレスの硬さなどが体に合っているかを確認しましょう。首や肩に負担をかけない寝具を選ぶことが大切です。

- 寝る前のリラックス習慣: 就寝前に温かい飲み物を飲んだり、アロマを焚いたり、軽いストレッチをしたりするなど、リラックスできる習慣を取り入れましょう。

- 寝室の環境: 寝室は、暗く静かで、適切な温度と湿度に保つことが理想的です。

- 就寝前のスマホやパソコンの使用を控える: ブルーライトは睡眠ホルモンの分泌を抑制するため、寝る前は使用を控えることをおすすめします。

4.4.2 十分な休息の確保

睡眠だけでなく、日中の適度な休息も肩こり予防には欠かせません。長時間同じ姿勢で作業を続けたり、ストレスを抱え込んだりすることは、筋肉の緊張を招きます。作業の合間に休憩を取り、体を動かしたり、気分転換をしたりすることで、心身の疲労を軽減し、肩こりの悪化を防ぐことができます。

温めるケアとこれらの解消法を組み合わせることで、より効果的に肩こりの改善と予防に取り組むことができるでしょう。

5. 慢性的な肩こりから解放されるための生活習慣

慢性的な肩こりは、日々の生活習慣が大きく影響しています。温めるケアで一時的に症状を和らげるだけでなく、根本的な改善を目指すためには、日常生活を見直すことが不可欠です。ここでは、肩こりを引き起こす原因を取り除き、快適な毎日を送るための具体的な生活習慣についてご紹介します。

5.1 デスクワーク時の肩こり対策

長時間同じ姿勢でいることの多いデスクワークは、肩こりの大きな原因の一つです。適切な環境を整え、こまめなケアを取り入れることで、肩への負担を軽減できます。

5.1.1 正しい座り方と作業環境の調整

デスクワーク中の姿勢は、肩こりに直結します。以下のポイントを意識して、体に負担の少ない環境を作りましょう。

- 椅子の高さ: 足の裏全体が床につき、膝が約90度になるように調整します。肘は自然に下ろし、キーボードを打つときに肩が上がらない高さが理想的です。

- モニターの位置: 画面の上端が目線と同じか、やや下になるように調整します。モニターとの距離は、腕を伸ばして指先が届くくらいが目安です。

- キーボードとマウス: 肩や腕に負担がかからないよう、体に近い位置に置きます。手首が反りすぎないように、リストレストなどの活用も検討してみてください。

5.1.2 定期的な休憩と簡単なストレッチ

どんなに正しい姿勢を心がけても、長時間同じ姿勢を続けると筋肉は硬直してしまいます。1時間に1回は席を立ち、数分間の休憩を取り入れましょう。その際に、肩や首をゆっくり回したり、背伸びをしたりする簡単なストレッチを行うことで、血行が促進され、筋肉の硬直を防ぐことができます。

5.2 スマホ首を防ぐための工夫

スマートフォンやタブレットの普及により、うつむいた姿勢が長時間続く「スマホ首」による肩こりが増えています。首や肩への過度な負担を避けるための工夫を取り入れましょう。

5.2.1 スマホ使用時の姿勢を見直す

スマホを見る際は、できるだけ目線を高く保つことを意識してください。スマホを顔の高さまで持ち上げたり、机に置いて画面を覗き込むのではなく、スマホスタンドなどを活用して目線の位置を調整したりするのも良い方法です。また、片方の手で長時間持ち続けると、その腕や肩に負担がかかるため、持ち替えたり両手を使ったりする工夫も大切です。

5.2.2 長時間の連続使用を避ける

スマホの連続使用は、首や肩だけでなく、目にも大きな負担をかけます。時間を決めて使用し、休憩を挟むようにしましょう。休憩中には、遠くを見たり、首や肩をゆっくり動かしたりして、筋肉の緊張をほぐすことが重要です。

5.3 冷えから体を守る服装と食生活

体が冷えると血行が悪くなり、肩こりを悪化させる原因になります。特に、首や肩周りの冷えは筋肉を硬直させやすいため、日頃から体を温める工夫を取り入れましょう。

5.3.1 体を温める服装のポイント

外気温や室温に合わせて、体を冷やさない服装を心がけてください。特に、首、肩、足首など、冷えやすい部位を意識的に温めることが大切です。ストールやマフラー、レッグウォーマーなどを活用したり、薄手の衣類を重ね着して体温調節しやすくしたりするのも良い方法です。室内でもカーディガンやひざ掛けなどを使って、冷えから体を守りましょう。

5.3.2 内側から温める食生活

食事も体を温める重要な要素です。体を温める効果のある食材を積極的に取り入れ、バランスの取れた食生活を心がけましょう。

| 体を温める食材の例 | 体を冷やしやすい食材の例 |

|---|---|

| 根菜類(ごぼう、にんじん、れんこんなど)、生姜、にんにく、唐辛子、発酵食品(味噌、納豆など)、色の濃い野菜 | 夏野菜(きゅうり、なす、トマトなど)、南国の果物(バナナ、パイナップルなど)、白砂糖、加工食品 |

温かい飲み物やスープを積極的に摂ることも、体の中から温める効果が期待できます。また、水分補給も忘れずに行いましょう。体が脱水状態になると血流が悪くなり、肩こりを悪化させる可能性があります。

これらの生活習慣を日々に取り入れることで、慢性的な肩こりの予防と改善につながります。温めるケアと合わせて実践し、肩こりのない快適な生活を目指してください。

6. まとめ

つらい肩こりには、温めるケアが非常に効果的です。温めることで血行が促進され、硬くなった筋肉がほぐれて柔軟性が高まり、さらに心身のリラックスにも繋がり、つらい症状の緩和に役立ちます。自宅で手軽にできる入浴や蒸しタオル、使い捨てカイロなどを活用し、正しい方法で温めることが大切です。温めケアとストレッチやマッサージ、日頃の姿勢改善、質の良い睡眠を組み合わせることで、より高い効果が期待できます。これらの習慣を日々の生活に取り入れ、慢性的な肩こりから解放された快適な毎日を目指しましょう。何かお困りでしたら当院にご連絡ください。

コメントを残す