五十肩の痛みで夜も眠れない、腕が上がらなくて日常生活に支障が出ている、そんなお悩みを抱えていませんか? 五十肩は、適切なストレッチを行うことで症状を改善し、早期回復を目指すことができます。この記事では、五十肩の症状や原因、なりやすい人の特徴を分かりやすく解説します。さらに、痛みのレベル別に効果的なストレッチを7つご紹介。急性期(痛みがある時期)と慢性期(痛みが落ち着いてきた時期)に適したストレッチをそれぞれご紹介するので、ご自身の状態に合わせて実践できます。ストレッチを行う際の注意点や、五十肩の予防法も合わせて解説することで、再発防止にも役立ちます。この記事を読むことで、五十肩の正しい知識を身につけ、適切なセルフケアを実践できるようになります。もう五十肩の痛みで悩まないで、快適な毎日を取り戻しましょう。

1. 五十肩とは?

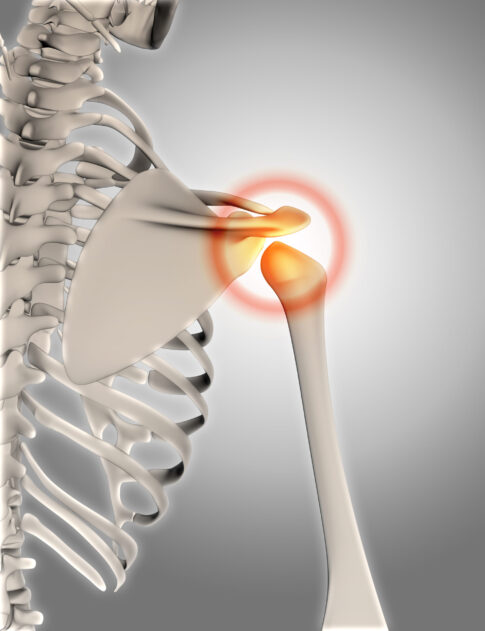

五十肩とは、正式には肩関節周囲炎と呼ばれる、肩関節の痛みや運動制限を引き起こす疾患です。40代から50代に多く発症することから、五十肩と呼ばれていますが、実際には30代や60代以降に発症することもあります。肩関節周囲の筋肉や腱、靭帯などの組織に炎症が起こり、肩の動きが制限され、強い痛みを伴うのが特徴です。夜間に痛みが強くなる傾向があり、睡眠を妨げることもあります。

1.1 五十肩の症状

五十肩の主な症状は、肩の痛みと運動制限です。痛みは、肩の前面や側面、時には腕や背中にも広がることがあります。特に夜間や安静時に痛みが強くなる傾向があり、寝返りを打つのも困難になる場合もあります。 また、腕を上げたり、回したりする動作が難しくなります。症状の進行には個人差があり、数週間から数年にわたって続くこともあります。

| 時期 | 症状 |

|---|---|

| 急性期 | 安静時にも強い痛みがあり、肩を動かすことが困難。炎症が強く出ている時期。 |

| 慢性期 | 痛みは軽減するものの、肩の動きが制限されたまま。関節が硬くなって動きにくくなっている時期。 |

| 回復期 | 徐々に肩の動きが改善し、日常生活に支障がなくなる。 |

1.2 五十肩の原因

五十肩の明確な原因は、まだ完全には解明されていません。しかし、加齢に伴う肩関節周囲の組織の老化や、肩関節の使い過ぎ、怪我、不良姿勢、冷え、ストレスなどが発症に関与していると考えられています。肩関節を構成する腱板という組織が炎症を起こしたり、肩峰下滑液包という袋に炎症が起こることで、痛みや運動制限が生じます。 また、糖尿病や甲状腺疾患などの基礎疾患が五十肩のリスクを高める場合もあるとされています。

1.3 五十肩になりやすい人の特徴

五十肩は、特定の人になりやすいという特徴があります。40代から50代の人、特に女性は発症リスクが高いとされています。また、デスクワークや手作業など、同じ姿勢を長時間続ける人や、肩に負担がかかるスポーツをしている人にも多く見られます。さらに、糖尿病、高血圧、高脂血症などの生活習慣病を持つ人も五十肩になりやすい傾向があります。過去に肩を怪我した経験がある人も、五十肩を発症するリスクが高まる可能性があります。日常生活における姿勢の悪さも、肩関節への負担を増やし、五十肩の発症を促す要因となることがあります。

2. 痛みのレベル別!五十肩におすすめのストレッチ7選

五十肩の痛みは、その時期によって大きく異なります。痛みが強い時期に無理なストレッチを行うと、症状を悪化させてしまう可能性があります。そのため、ご自身の痛みのレベルに合ったストレッチを行うことが重要です。ここでは、五十肩の痛みのレベル別に適切なストレッチをご紹介いたします。

2.1 急性期(痛みがある時期)におすすめのストレッチ3選

急性期とは、発症から約2週間程度の期間で、炎症が強く痛みも激しい時期です。この時期は、無理に動かそうとせず、痛みの少ない範囲で優しく動かすことを心がけましょう。安静を第一に考え、痛みが強い場合はストレッチを控えてください。

2.1.1 痛みが強い時期のストレッチ1:振り子運動

振り子運動は、肩関節への負担が少ないため、痛みが強い時期でも行いやすいストレッチです。

1. 背筋を伸ばして立ち、痛めている方の腕を自然に垂らします。

2. 体を前後に軽く揺らし、腕を振り子のように動かします。

3. 前後だけでなく、左右、円を描くように動かすのも効果的です。

無理に大きく動かす必要はありません。痛みの出ない範囲で、10回程度を目安に行いましょう。

2.1.2 痛みが少し落ち着いてきた時期のストレッチ2:タオルを使ったストレッチ

タオルを使うことで、肩関節の可動域を広げやすくなります。

1. タオルの両端を持ち、背中に回し掛けます。

2. 痛めていない方の手でタオルを上に引き上げ、痛めている方の腕を下に引っ張ります。

3. この姿勢を10秒程度保持し、ゆっくりと元の位置に戻します。

痛みを感じない範囲で、5~10回程度繰り返しましょう。

2.1.3 痛みが少し落ち着いてきた時期のストレッチ3:壁を使ったストレッチ

壁を使うことで、肩関節を無理なく動かすことができます。

1. 壁の前に立ち、痛めている方の腕を壁につけます。

2. 指を壁に沿って少しずつ上に動かしていきます。

3. 痛みを感じない範囲で、できるだけ高くまで上げていきましょう。

無理に腕を伸ばそうとせず、痛みの出ない範囲で、数回繰り返しましょう。

2.2 慢性期(痛みが落ち着いてきた時期)におすすめのストレッチ4選

慢性期とは、発症から約1ヶ月以降の期間で、痛みは軽減してきますが、肩関節の動きが制限されている時期です。この時期は、肩関節の可動域を広げるストレッチを行い、元の状態に戻していくことを目指します。ただし、痛みが出る場合は無理せず中止しましょう。

2.2.1 可動域を広げるストレッチ1:腕を回すストレッチ

腕を大きく回すことで、肩関節全体の柔軟性を高めます。

1. 両足を肩幅に開き、リラックスして立ちます。

2. 痛めている方の腕を、前から後ろに向かって大きく回します。

3. 次に、後ろから前にも大きく回します。

左右それぞれ5~10回ずつ、ゆっくりと回しましょう。痛みが出た場合は、回数を減らすか中止してください。

2.2.2 可動域を広げるストレッチ2:後ろで手を組むストレッチ

肩甲骨の動きを良くし、肩周りの筋肉の柔軟性を高めます。

1. 背筋を伸ばして立ちます。

2. 片方の腕を上から、もう片方の腕を下から背中に回し、両手を組みます。

3. 無理なくできる範囲で、両手を近づけていきます。

この姿勢を10~20秒程度保持し、左右交互に行います。痛みが出た場合は無理せず中止してください。

2.2.3 可動域を広げるストレッチ3:肩甲骨を動かすストレッチ

肩甲骨を意識的に動かすことで、肩関節の可動域を広げます。

1. 両足を肩幅に開き、リラックスして立ちます。

2. 両肩を前に突き出し、肩甲骨を左右に開きます。

3. 次に、両肩を後ろに引き、胸を張るようにして肩甲骨を中央に寄せます。

この動きを5~10回程度繰り返します。肩甲骨の動きを意識しながら行うことが大切です。

2.2.4 可動域を広げるストレッチ4:ゴムバンドを使ったストレッチ

ゴムバンドを使うことで、より効果的に肩関節の可動域を広げることができます。100円均一などで手軽に購入できるゴムチューブがおすすめです。

| ストレッチ | 方法 | 回数 |

|---|---|---|

| 内旋ストレッチ | ゴムバンドを肩幅より少し広めに持ち、体の前で水平に伸ばします。肘を90度に曲げたまま、ゴムバンドを内側に引っ張ります。 | 10~15回 |

| 外旋ストレッチ | ゴムバンドを肩幅より少し広めに持ち、体の前で水平に伸ばします。肘を90度に曲げたまま、ゴムバンドを外側に引っ張ります。 | 10~15回 |

これらのストレッチは、痛みを感じない範囲で行い、無理は禁物です。ゴムバンドの強さも調整しながら行いましょう。

3. 五十肩ストレッチの注意点

五十肩のストレッチを行う際の注意点を以下にまとめます。

- 痛みがあるときは無理に行わない:ストレッチ中に痛みを感じたら、すぐに中止してください。痛みが強い場合は、ストレッチを行う前に医師に相談しましょう。

- 呼吸を止めない:ストレッチ中は、自然な呼吸を続けましょう。呼吸を止めてしまうと、筋肉が緊張しやすくなり、効果が半減してしまいます。

- 反動をつけない:ストレッチは、ゆっくりとした動作で行いましょう。反動をつけると、筋肉や関節を痛める可能性があります。

- 毎日継続する:五十肩の改善には、毎日の継続が大切です。無理のない範囲で、毎日ストレッチを行いましょう。1回に長時間行うよりも、こまめに数回行う方が効果的です。

4. 五十肩の予防法

五十肩は、加齢とともに発症しやすくなりますが、日頃から適切なケアを行うことで予防することができます。以下に、五十肩の予防法をいくつかご紹介します。

- 適度な運動:ウォーキングや水泳など、肩関節に負担がかかりにくい運動を regelmäßig 行うことで、肩周りの筋肉を strengthening し、柔軟性を維持することができます。

- 正しい姿勢を保つ:猫背や巻き肩などの悪い姿勢は、肩関節に負担をかけ、五十肩の原因となることがあります。日頃から正しい姿勢を意識し、デスクワークの際はこまめに休憩を取り、ストレッチを行うようにしましょう。

- 体を冷やさない:体が冷えると、血行が悪くなり、筋肉が硬くなってしまいます。特に冬場は、肩周りを温めるように心がけましょう。

- バランスの取れた食事:栄養バランスの取れた食事を摂ることで、健康な体を維持し、五十肩の予防にも繋がります。

5. 五十肩ストレッチの注意点

五十肩のストレッチは、正しく行わないと逆効果になる場合もあります。痛みを悪化させたり、回復を遅らせたりしないために、以下の注意点を守りながら行いましょう。

5.1 痛みがある時の注意点

痛みがある時は無理にストレッチをしないことが大切です。強い痛みがある場合は、炎症が起きている可能性があります。無理に動かすと炎症が悪化し、痛みが長引く原因になります。痛みが強い時は安静を保ち、痛みが落ち着いてきたら、無理のない範囲で徐々にストレッチを始めましょう。

5.2 ストレッチを行う上での注意点

呼吸を止めずに、自然な呼吸をしながらストレッチを行いましょう。呼吸を止めると筋肉が緊張しやすくなり、効果的なストレッチができません。また、反動をつけずにゆっくりと行うことも大切です。反動をつけると筋肉や関節を痛める可能性があります。ストレッチ中は自分の体に意識を集中し、痛みや違和感を感じたらすぐに中断しましょう。

5.2.1 ストレッチの頻度と時間

毎日継続して行うことが効果的です。1回につき10~15分程度を目安に行い、朝、昼、晩など、こまめに行うのがおすすめです。ただし、痛みが強い場合は、無理せず回数を減らしたり、時間を短縮したりしましょう。

5.2.2 正しい姿勢を保つ

ストレッチを行う際は、正しい姿勢を保つように心がけましょう。猫背になったり、体が歪んだ状態で行うと、効果が半減するだけでなく、身体のバランスを崩し、他の部位に負担がかかる可能性があります。鏡を見ながら行う、もしくは家族に見てもらうなどして、姿勢を確認しながら行うと良いでしょう。

5.3 ストレッチの種類と強度

五十肩の症状や進行度合いによって、適切なストレッチの種類や強度は異なります。自分の状態に合ったストレッチを選択することが重要です。症状が改善しない場合や悪化する場合は、自己判断せずに専門家に相談しましょう。

| 症状 | 適切なストレッチ | 注意点 |

|---|---|---|

| 急性期(痛みがある時期) | 振り子運動、タオルを使ったストレッチなど、負担の少ないストレッチ | 痛みのない範囲で行う。無理に動かさない。 |

| 慢性期(痛みが落ち着いてきた時期) | 腕を回すストレッチ、後ろで手を組むストレッチなど、可動域を広げるストレッチ | 徐々に強度を上げていく。痛みが出たらすぐに中断する。 |

ストレッチは五十肩の改善に効果的ですが、適切な方法で行うことが重要です。これらの注意点を守り、安全かつ効果的にストレッチを行い、五十肩の改善を目指しましょう。もし、ストレッチを行っても痛みが改善しない、または悪化する場合は、自己判断せずに専門家に相談することをおすすめします。

6. 五十肩の予防法

五十肩は、一度発症すると日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。日頃から予防を意識することで、発症リスクを低減し、健康な肩を維持しましょう。

6.1 日常生活での予防

毎日の生活の中で、少しの工夫を積み重ねることで五十肩の予防につながります。

6.1.1 正しい姿勢を保つ

猫背や前かがみの姿勢は、肩周りの筋肉に負担をかけ、血行不良を招きます。常に正しい姿勢を意識し、背筋を伸ばし、胸を張るように心がけましょう。デスクワークが多い方は、こまめな休憩とストレッチを取り入れることが大切です。

6.1.2 適度な運動

運動不足は、肩周りの筋肉の柔軟性を低下させ、五十肩のリスクを高めます。ウォーキングや水泳など、肩に負担がかかりにくい有酸素運動を習慣的に行いましょう。また、肩甲骨を意識的に動かす運動も効果的です。

6.1.3 身体を冷やさない

冷えは血行不良を招き、肩こりの原因にもなります。特に冬場は、肩や首を冷やさないように注意し、温かい服装を心がけましょう。シャワーだけでなく、湯船に浸かることで身体を芯から温めるのも効果的です。

6.2 肩周りのストレッチ

肩周りの筋肉の柔軟性を保つことは、五十肩の予防に非常に重要です。以下のストレッチは、仕事の休憩時間や入浴後など、日常生活に取り入れやすいのでおすすめです。

| ストレッチ | 方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 肩回し | 両腕を大きく回す。前回し、後ろ回しをそれぞれ数回行う。 | 肩関節の可動域を広げる。 |

| 首回し | 首をゆっくりと左右に回す。数回繰り返す。 | 首や肩の筋肉の緊張をほぐす。 |

| 腕のストレッチ | 片腕を胸の前に伸ばし、反対の手で肘を抱え、ゆっくりと胸に引き寄せる。数秒間保持し、反対側も同様に行う。 | 肩の筋肉の柔軟性を高める。 |

| 肩甲骨寄せ | 両手を後ろで組み、肩甲骨を中央に寄せるように意識しながら、胸を張る。数秒間保持する。 | 肩甲骨周りの筋肉を強化する。 |

これらのストレッチは、無理のない範囲で行い、痛みを感じた場合はすぐに中止してください。

6.3 栄養バランスの良い食事

栄養バランスの良い食事は、健康な身体を維持するために不可欠です。特に、タンパク質やビタミン、ミネラルは、筋肉や骨の健康に重要な役割を果たします。バランスの良い食事を心がけ、健康な身体づくりを意識しましょう。

五十肩は、加齢とともに発症リスクが高まりますが、日々の生活習慣を改善することで予防することができます。ご紹介した方法を参考に、ご自身の生活に取り入れてみてください。

7. まとめ

今回は、五十肩の症状や原因、そして痛みのレベル別に最適なストレッチ7選と予防法をご紹介しました。五十肩は、肩関節周囲の炎症や組織の癒着によって引き起こされる痛みや可動域制限を伴う症状です。放置すると日常生活に支障をきたす場合もありますので、早期の対処が重要です。

急性期である痛みが強い時期には、無理に動かすと悪化させる可能性があります。そのため、振り子運動のように負担の少ないストレッチから始め、痛みが落ち着いてきたらタオルや壁を使ったストレッチで徐々に可動域を広げていきましょう。慢性期である痛みが落ち着いてきた時期には、腕を回したり、後ろで手を組んだり、肩甲骨を動かすストレッチなど、より積極的に可動域を広げる運動を取り入れていくことがおすすめです。ゴムバンドを用いることで負荷を調整しながら行うことも効果的です。

ストレッチを行う際の注意点として、痛みを感じたらすぐに中止すること、呼吸を止めずに自然な呼吸を続けること、毎日継続して行うことが大切です。また、五十肩の予防には、日頃から肩周りの筋肉をほぐすストレッチや適度な運動、正しい姿勢を保つことを意識しましょう。五十肩は適切なストレッチと予防法を実践することで改善が見込めます。ご紹介したストレッチを参考に、ご自身の症状に合った方法で取り組んでみてください。それでも症状が改善しない場合は、医療機関への相談も検討しましょう。

コメントを残す